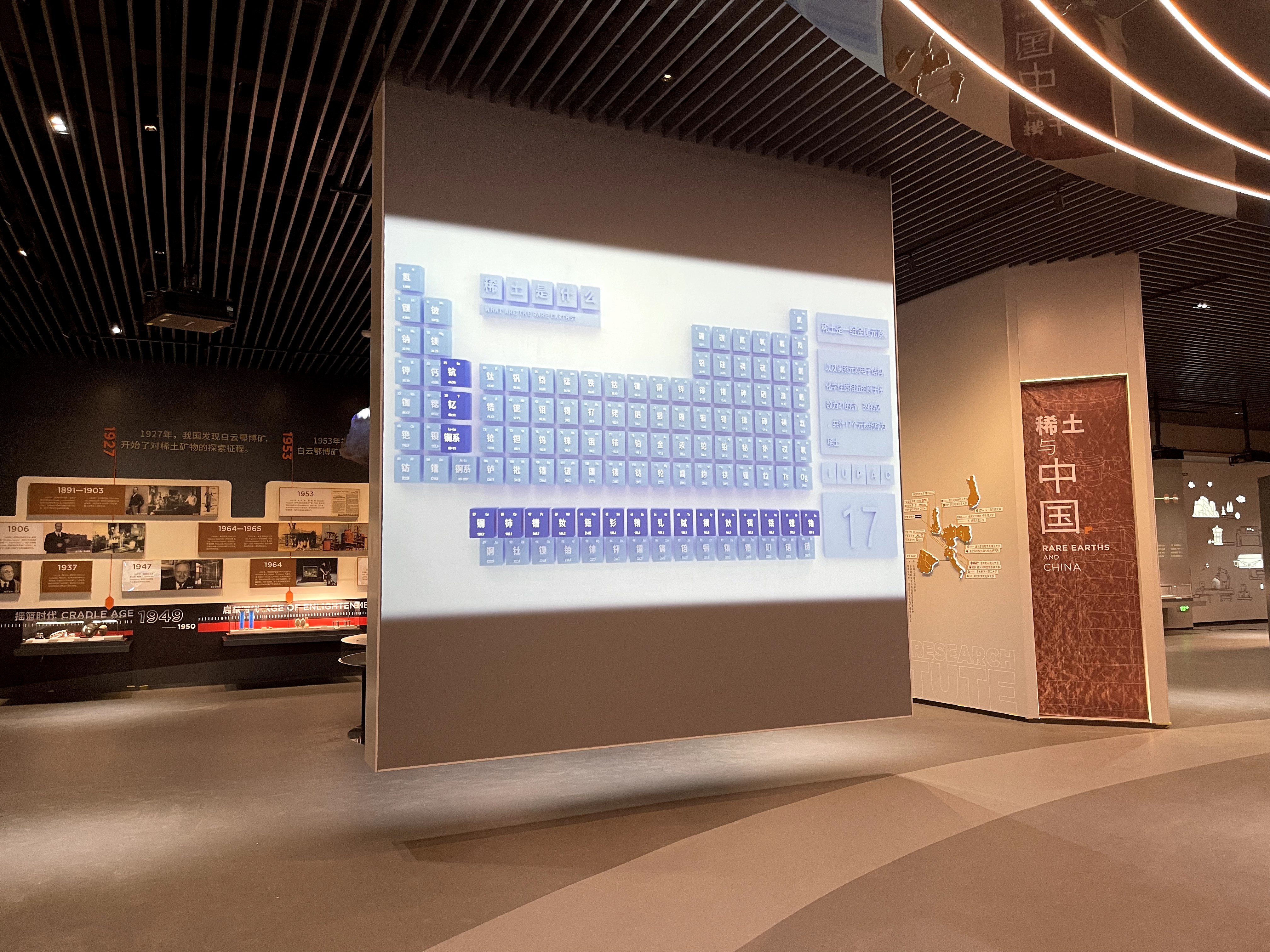

稀土并非真正意义上的“土”,更准确地说,它是元素周期表中原子序数从57至71的镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥),以及与镧系元素化学性质相近的钪和钇共17种金属元素的统称。

▲丝路视觉打造的包头稀土博物馆采用裸眼立体浮雕的方式演绎,通过连续变化的墙面动态浮雕投影,讲述“稀土是什么”,清晰描绘全球稀土资源分布概况。

作为现代工业体系的“工业维生素”,稀土在全球经济和科技发展中不可或缺。其应用遍及电子信息、新能源、新材料、国防科技、节能环保、石油化工、冶金工业等数十个领域,直接影响全球高科技产业链的安全与创新。如今,稀土的战略价值已超越经济范畴,成为影响全球产业链安全与稳定的关键环节。

▲包头稀土博物馆通过还原火箭发射升空场景,展示稀土永磁材料在火箭导航系统中的应用。

攻坚克难:从资源大国到产业强国的跨越

自1934年何作霖院士发现白云鄂博矿石中含有两种稀土矿物以来,中国稀土事业开启了筚路蓝缕的征程。这一发现虽揭开了世界级稀土矿藏的神秘面纱,但真正让资源优势转化为产业胜势的,是数代科研工作者对分离提纯技术的持续攻坚。1956年包头矿床勘探完成时,中国已探明稀土储量占全球80%,然而受限于当时的稀土分离技术,只能出口初级矿产品换取微薄收益。

▲馆内吊挂的“稀土矿石”生动演绎了稀土矿的形成。矿石的正下方陈列世界主要矿物,墙面陈列稀土更多种类的小矿石。

中国稀土产业的腾飞,始于国家战略的前瞻布局。为中国稀土事业的起步指明了方向。然而,拥有全球最丰富的稀土储量只是起点,如何高效利用才是关键。

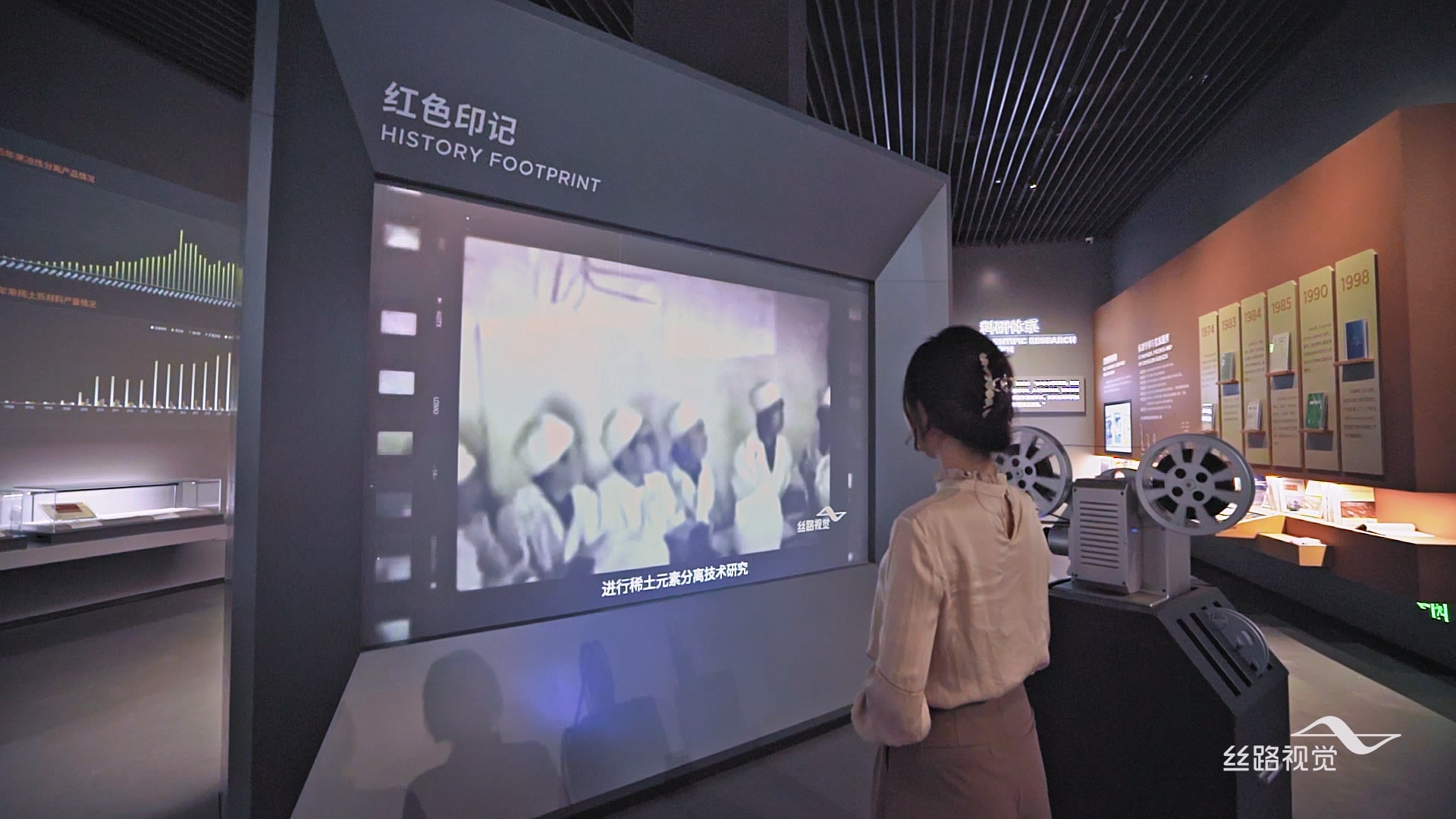

在这一征程中,徐光宪院士的贡献熠熠生辉。他于上世纪70年代提出的“稀土串级萃取理论”,犹如一把金钥匙,破解了高纯度单一稀土分离的世界性难题。这项奠基性技术革命不仅将中国稀土分离成本降低60%以上、纯度提升至99.99%的世界领先水平,更奠定了中国在全球稀土产业链中不可撼动的冶炼分离优势地位,实现了从“捧着金碗要饭”到掌握核心技术和供应链主导权的历史性跨越。

▲馆内独特的时代放映机装置介绍了徐光宪院士等为稀土事业做出巨大贡献的人。时代放映机装置经过技术迭代,插入碟片可自动播放,帧帧画面唤起观众对峥嵘岁月的回忆。

时至今日,稀土的战略价值在全球地缘政治与经济竞争中的分量只增不减。中国在稀土供应和冶炼分离领域的核心地位,使其持续成为大国博弈的焦点,也是各国供应链安全焦虑的核心。

风起云涌:全球棋局中的战略博弈

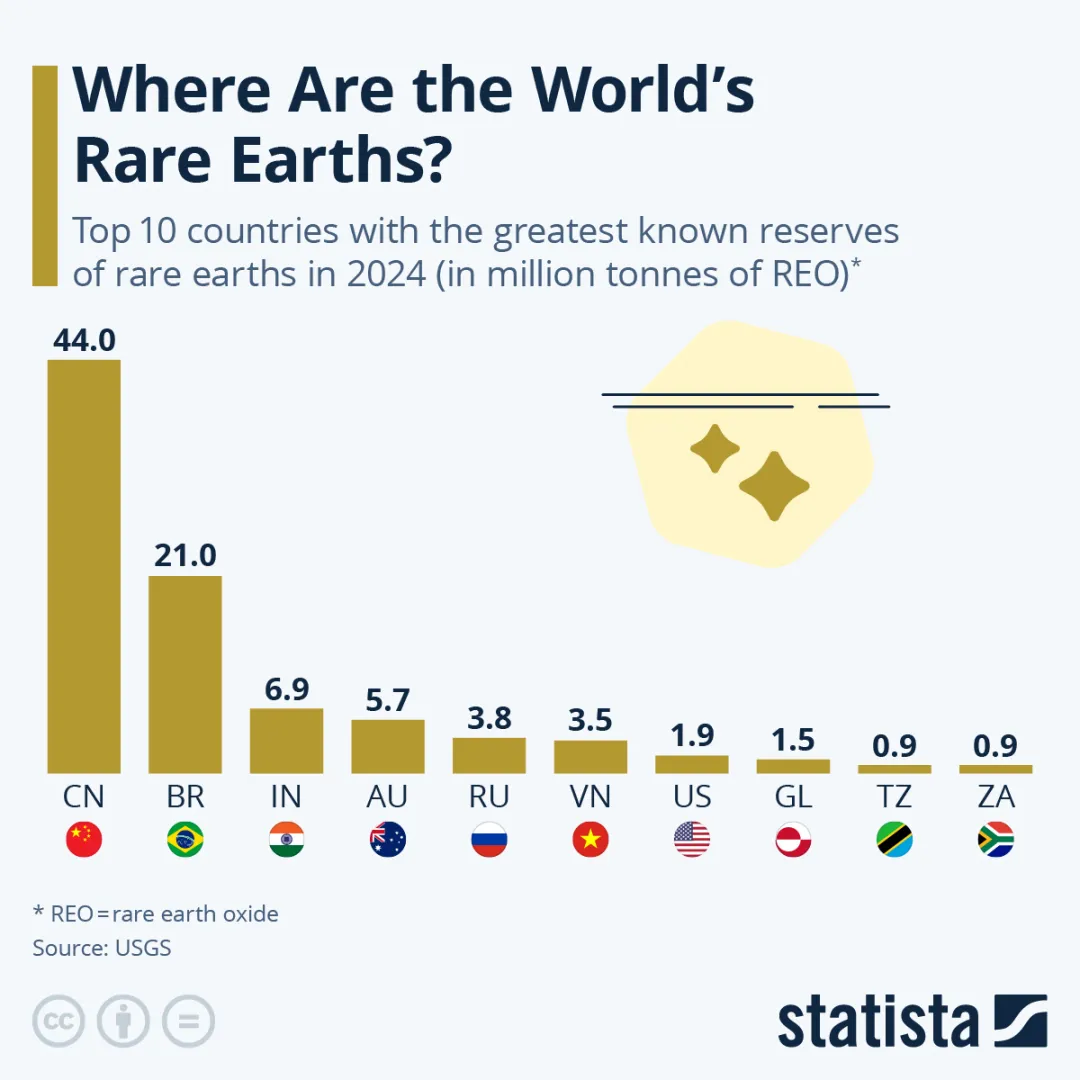

我国稀土资源约占世界总储量的23%,其中轻稀土矿主要分布在内蒙古包头、四川冕宁和山东微山等地,其中包头白云鄂博矿基础储量占全国的83.7%。根据美国地质调查局2024年数据显示,中国以4400万吨稀土氧化物储量稳居全球第一,是第二名巴西的两倍有余。

拥有矿产资源固然重要,但掌握一流的稀土加工、分离和精炼技术更为关键。依托过去几十年打造的完整产业链,中国目前掌握着全球约88%的稀土提炼与加工能力,几乎垄断了全球市场。在确立稀土供应结构主导地位的同时,中国也面临着新的挑战。

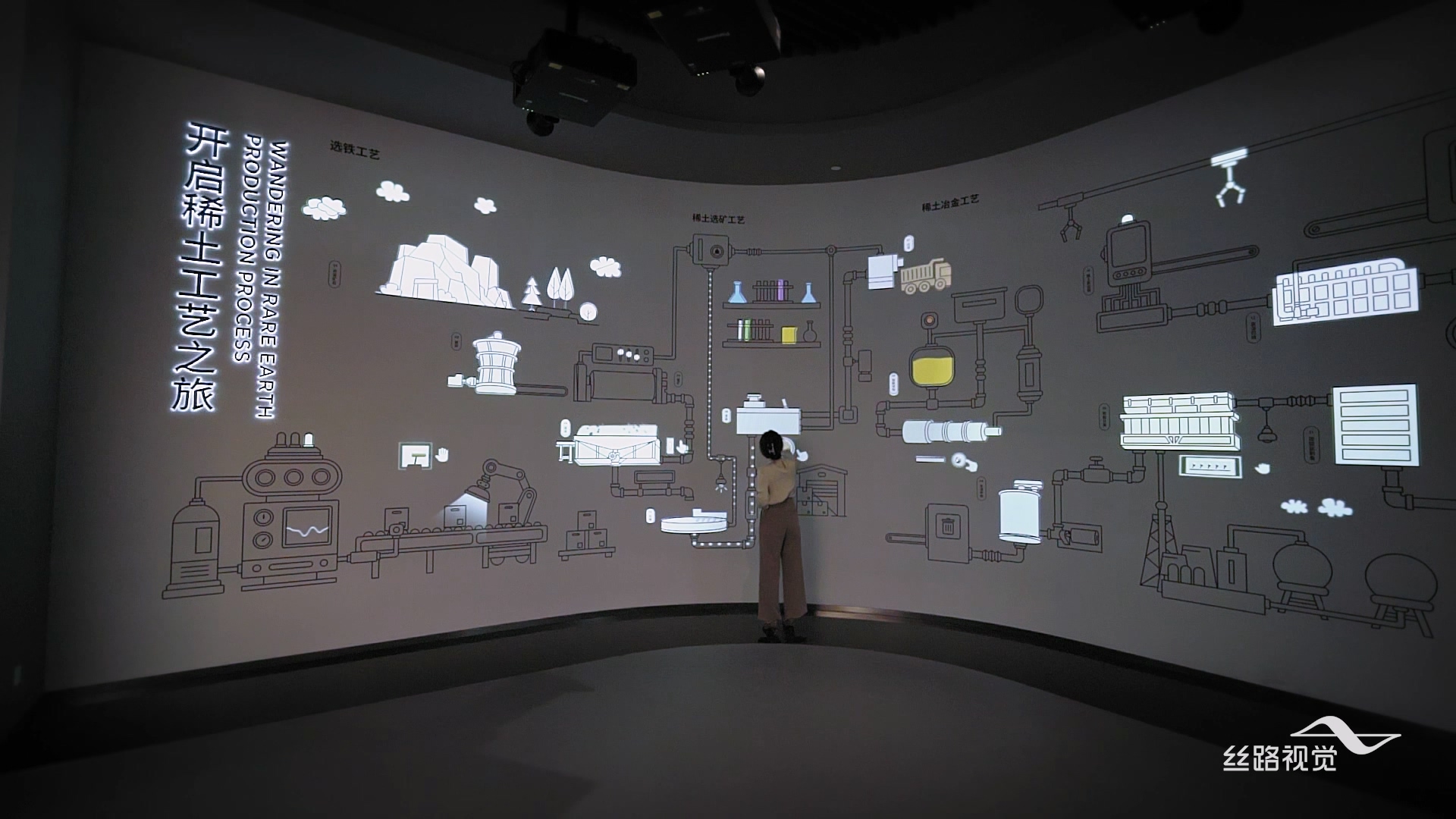

▲这是一面讲述稀土工艺流程的互动绘画墙。我们使用交互绘画墙展示稀土从开采到提取到储存的全流程,结合装置,通俗易懂。

国际社会正加速推进稀土供应链多元化战略:欧盟已正式实施《关键原材料法案》,要求到2030年将稀土回收利用比例提升至消费总量的20%(2022年仅为3%);日本在南鸟岛海域完成海底稀土商业化试采,计划2027年实现量产;美国不仅加大对本土稀土供应链(如MP Materials等关键项目)的投入,其MP Materials公司CEO James Litinsky更公开表示:“我们的双合金工艺和晶界扩散技术已通过实验室验证。在能源部资金支持下,未来12个月内将实现钕铁硼磁体的商业化生产——这将改写美国稀土依赖局面。”

对中国而言,当前的稀土博弈已进入新阶段。2025年的国际竞争烈度与复杂度持续攀升,既带来挑战,更孕育机遇。

根植沃土:丝路视觉的稀土感悟

置身于这场关乎未来的稀土博弈,丝路视觉作为深度参与稀土文化传播的实践者,曾承担包头稀土博物馆的展陈设计更新工作。回顾中国稀土波澜壮阔的发展历程,审视当下的国际局势,我们对“稀土”二字有了更深刻的理解:稀土是国家经济安全、科技自主、国防建设的命脉。徐光宪等科学家的卓越贡献昭示——核心关键技术是立身之本,唯有自主创新才能掌握命运。提升全民资源意识、传承科学精神、弘扬产业成就,才是当下凝聚社会共识的重要课题。

丝路视觉作为这场时代叙事的见证者与记录者,深感与有荣焉。我们始终秉持专业匠心,致力于将稀土的非凡价值、中国的奋斗历程与时代命题,转化为公众可感可知的视觉语言与互动体验,为国家战略资源的科普传播赋能,让更多人理解稀土、珍视资源、共筑未来。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。