随着机器人产业从技术突破迈向大规模应用的关键阶段,产业参与者普遍面临同一个核心问题:如何让机器人真正走向场景、产生价值、形成商业闭环?

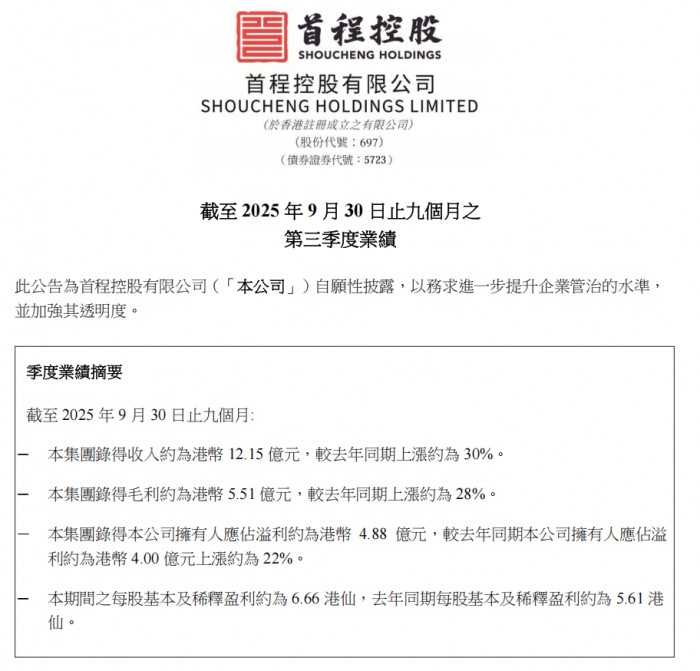

首程控股(0697.HK)在最新三季报公布后展现的并非简单的业绩增长,而是一套逐渐成型的、更具前瞻性的产业实践逻辑——以“投资驱动”与“应用落地”双向循环的方式,构建覆盖机器人全链条的生态闭环。

一、从“选择什么公司”到“打造怎样的生态”

与早期市场普遍以财务指标和技术亮点评估机器人企业不同,首程控股在机器人投资上的标准更接近“系统性工程”思维。

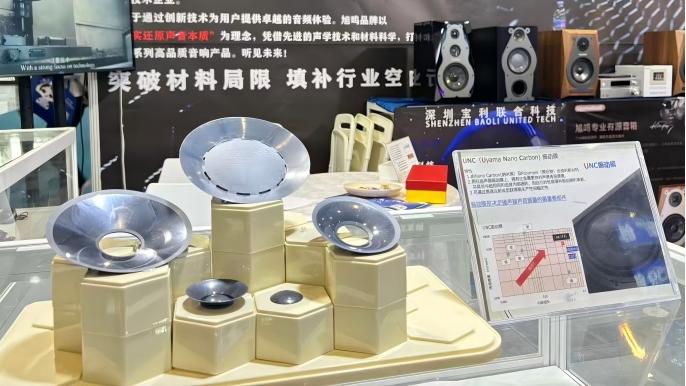

公司判断机器人时代的核心不在于单点技术突破,而在于能否形成“底层技术—整机能力—应用场景”的连续带动。因此,在投资端,公司采取了明显的结构化布局:上游:先进材料、核心关节、智能感知;中游:人形机器人、四足机器人、飞行机器人、具身智能模型;下游:教育、文旅、医疗、消费、新能源补能等实际场景。

这样的布局意味着:首程不是简单地投资企业,而是在投资产业能力。

二、打造真实场景,实现机器人“能用、敢用、愿用”

机器人能否落地,关键不在技术本身,而在是否具备“真实场景”。

首程控股在全国范围内搭建了多模态的应用载体,使机器人不再停留于展示与实验室,而是进入真实城市肌理:“陶朱新造局”机器人科技体验店(商场、机场):让消费者能直接体验与购买;“首程W”机器人直播间:解决线上展示与销售转化问题;教育体系中的机器人课程与校园项目:帮助年轻群体建立机器人使用习惯;医疗端试点:手术机器人、助理机器人逐步进入临床;文旅与公共空间落地:咖啡机器人、陪伴机器人、互动机器人融入日常生活。

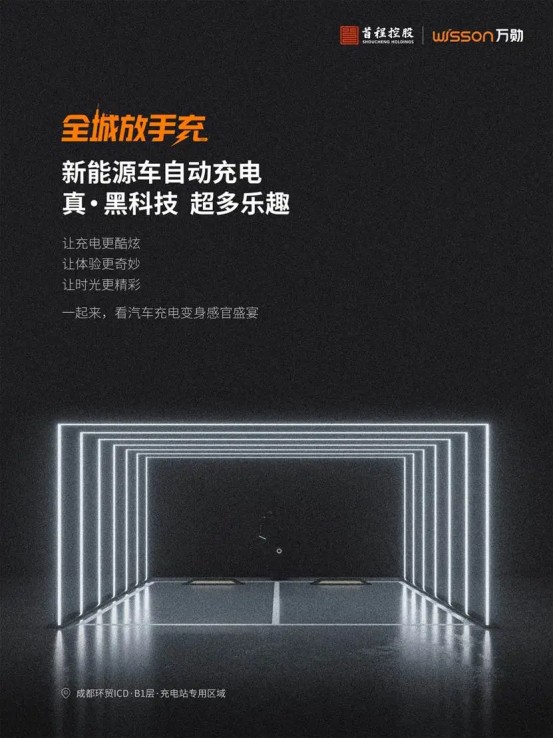

新能源场景中的自动充电机器人:进入B端高频刚需场景。

这些场景并非“孤点”,而是互相强化的体系:每落地一个场景,就能反馈数据、用户习惯与商业模型,从而促进产品迭代与成本下降。

换句话说,首程控股正在解决机器人产业真正的难点:规模化场景验证能力。

三、投资端与应用端之间的“正向循环”正在产生

当投资不再是孤立事件,而是成为场景落地的能力补充时,资本效率开始显著提升。

以近期行业事件为例:宇树科技完成IPO上市辅导,迈向资本市场;云深处完成股改,进入实质性上市筹备;其他多家被投企业预计将在2026年具备资本化条件。

这些企业在技术层面不断取得突破,而首程的多场景网络提供了难得的真实应用反馈——进一步提升了企业估值与市场期待。

资本市场收益反过来又强化首程的投资能力,形成:投向优秀企业→场景强化产品→产业价值提升→资本化收益回流→再投资更强能力。这一循环使得首程控股逐渐具备了真正的“产业闭环能力”,而非简单的财务投资者角色。

四、生态形成之后,增长逻辑发生质变

传统基础设施运营业务为公司提供了稳固现金流与低杠杆财务结构,这为机器人生态的构建提供了“耐心资本”。

相比多数依赖高烧钱模式的机器人公司,首程控股的生态模式在未来具备以下优势:业务可复用、可复制、可规模化(体验店、直播间、校园场景等);投资回报不只来自企业上市,还来自运营与消费链路;机器人产品不断进入C端,具备高频触达与自然扩散能力;应用越多,技术越成熟,成本越下降,商业化曲线越陡峭。

2026年被视为首程控股机器人业务的“可量化贡献元年”,但从生态角度看,这只是起点。

五、从“投资机器人公司”到“让机器人走进社会”

首程控股在机器人产业的战略已从“选公司”升级到“建生态”。

其逻辑非常清晰:投资端:布局完整产业链;应用端:打造多场景网络;企业端:推动资本化与规模化;商业端:构建可持续闭环;消费端:建立长期认知与使用习惯。

这不是简单的财务增长故事,而是一条具有产业深度、城市连接与长期想象空间的道路。

从“投得准”到“落得下”,首程控股的机器人生态闭环正在形成,而真正的增长,可能从2026年才刚刚开始。