全球每年超30万人死于跌倒,它已成为我国65岁以上老人意外死亡的“头号杀手”,其所引发的严重骨折常被称为“人生最后一次骨折”。更严峻的是,骨骼危机正日趋年轻化:数据显示,我国40-49岁人群中,每3人就有1人骨密度偏低;65岁以上女性骨质疏松率过半。骨骼健康,已成为关乎全年龄段的重大公共卫生议题。

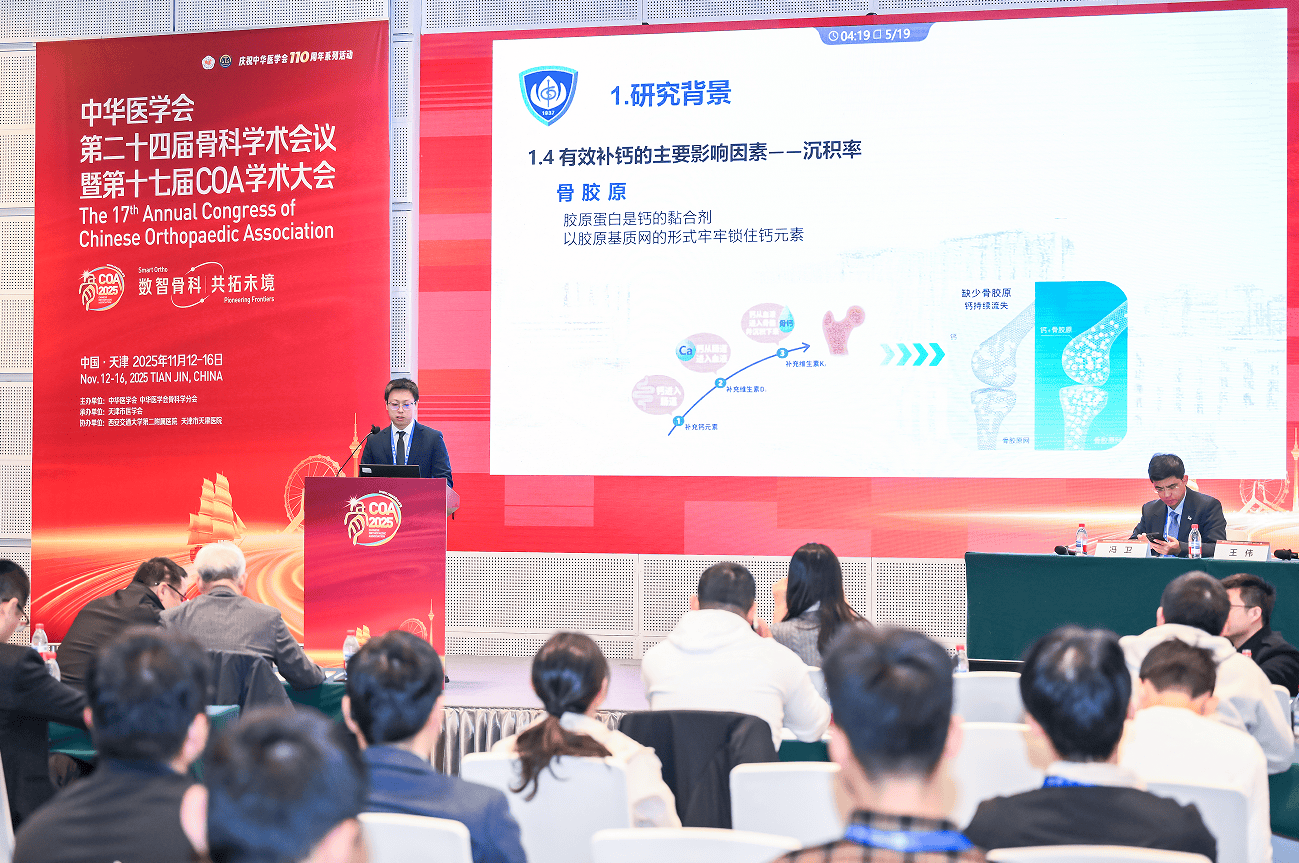

近日,骨科领域的权威学术盛会——中华医学会第二十四届骨科学术会议暨第十七届COA学术大会,于11月12日在天津正式开幕,近2万名骨科专家汇聚一堂,共同将目光投向这一沉默的健康危机,为骨骼健康的科学管理指明方向。

中华医学会第二十四届骨科学术会议暨第十七届COA学术大会近日召开

警惕骨骼“静默流失”,低骨量问题亟待关注

“当前骨健康形势不容乐观,骨质疏松和低骨量问题尤为严峻。”复旦大学附属中山医院骨科副主任医师王会仁在大会期间指出,“我国20-89岁人群骨质疏松患病率已达30%,相当于每3人中就有1人受影响。而低骨量作为骨质疏松的前期状态,在40岁以上女性和50岁以上男性中的患病率高达43.24%。”

他强调,低骨量阶段往往没有症状,易被忽视,但它会持续削弱骨骼基础。一旦发展为骨质疏松,骨骼强度与韧性急剧下降,即便轻微跌倒也可能导致严重骨折,最终走向“人生最后一跌”。

COA大会聚焦:补骨核心在于“锁钙”,骨胶原是关键

“每天补钙,骨密度却依旧不达标”已成为很多人共同的补钙困惑。本届COA大会上,复旦大学附属中山医院骨科住院医师周雷发表了题为 《三文鱼骨钙用于抗骨质疏松治疗的生物学评估及作用机制研究》 的专题报告,系统阐释了“科学补钙”的作用机制,深入阐释了“补钙不等于补骨” 的关键所在。

周雷解释,钙从摄入到沉积于骨骼需经历多重步骤,其中最关键的环节是“吸收”和“沉积”。在吸收阶段,钙的剂型与钙源有重要影响,周雷医生比较了不同钙剂之间的区别:“以柠檬酸钙为代表的有机钙生物利用度高于碳酸钙、葡萄糖酸钙、乳酸钙等;而液体钙剂型无需崩解,能以离子态直接吸收,效率更高。”

在钙的沉积环节,周雷特别提到“钙的黏合剂”——骨胶原的重要性。他形象地解释:“骨骼由骨基质与骨矿物质构成,骨基质90%以上是胶原,只补钙却不补骨胶原,就像往没有支架的空间里堆建材,难以形成坚固的骨骼结构,补钙效果自然竹篮打水一场空。“此外,临床实践也证实:在缓解关节疼痛方面,钙与骨胶原搭配补充,不管是起效时间还是治疗效果均优于单纯补钙。

复旦大学附属中山医院骨科住院医师周雷在报告中强调“骨胶原”的重要作用

从“补得进”到“留得住”,骨胶原液体钙开启补骨新纪元

关于如何科学补钙,复旦大学附属中山医院骨科副主任医师王会仁指出,应参照《中国居民膳食营养素参考摄入量》按需补充:“普通成人每日推荐钙摄入量为800 mg,而50岁以上男性及绝经后女性等骨质疏松高危人群,建议提高至1000–1200 mg。”他建议日常多摄入奶制品、豆制品和绿叶蔬菜等天然高钙食物。

此外,王会仁在医脉通的采访中进一步强调,骨骼健康是多种营养成分协同的结果,单一补钙无法从根本上解决骨骼健康问题。而人体骨骼的有机质大部分为骨胶原,这也决定了骨胶原在日常营养补充中的重要作用。王会仁表示,“骨胶原就像‘钙的黏合剂’,能引导钙精准沉积到骨骼中,增强骨骼的韧性和弹性。”只有实现钙与骨胶原的协同补充,才能真正做到“补得进、留得住”,有效提升骨密度。

在钙剂选择方面,王会仁建议优先考虑液体柠檬酸钙,并注重骨胶原、维生素D3与K2的协同补充,共同提升钙的生物利用率与骨骼沉积效率。

全球首款“骨胶原液体钙”,inne大金条引领品类变革

值得关注的是,随着“科学补骨”理念在学术界形成共识,创新补钙产品也在加速走向临床与消费市场。在本次COA大会现场,德国营养品牌inne(中文名:因你)携旗下全球首款“骨胶原液体钙”——inne大金条骨胶原液体钙亮相,将这一科学共识转化为现实解决方案,引发与会专家的广泛关注。

inne因你大金条骨胶原液体钙(右一)亮相COA

据悉,该产品将“可以直接喝”的液体柠檬酸钙,与维生素D3、K2及天然骨胶原成分科学复配,直击“补钙不锁钙”的核心痛点。经TGA权威检测认证,有效提高骨密度、改善骨韧性,为35岁后骨钙加速流失的成年人提供更科学的骨骼健康解决方案,有望为预防“人生最后一跌”提供创新的营养支持。

从针对性的风险规避,转向全生命周期的主动健康管理,在学术共识与创新技术的双轮驱动下,骨骼健康领域正迈入一个更为精准与前瞻的新阶段。