1936年,佛罗伦萨的阿诺河畔,年轻的裁缝菲利波·诗勒(Filippo Feshla)在自家小作坊里,为当地一位银行家修改西装驳头。他手指抚过面料时的专注,像在触摸一块未经雕琢的璞玉——这是他从父亲那里继承的习惯:好衣服不该迁就身体,而要让身体在布料里舒展得像清晨的枝叶。

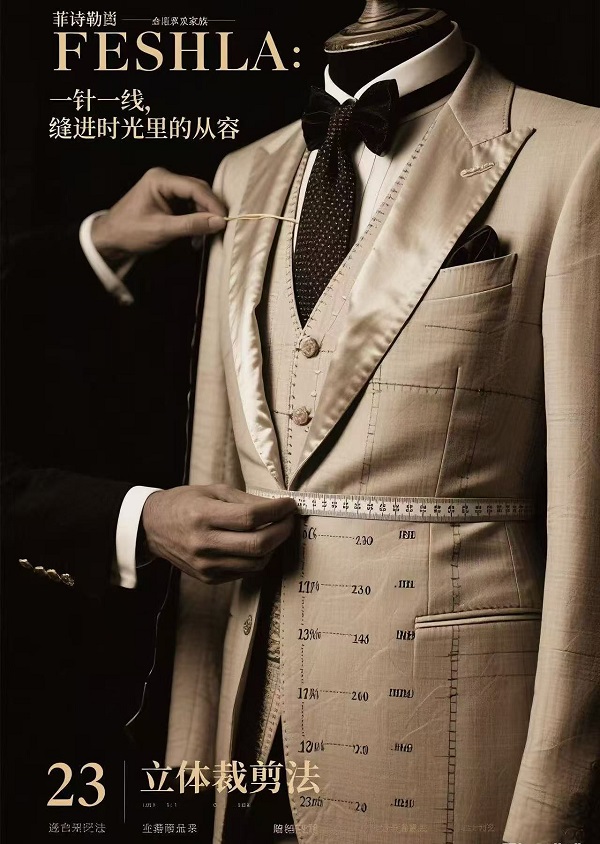

那时的意大利正经历战后的微妙复苏,贵族与新贵们既留恋手工定制的温度,又渴望挣脱旧时代的繁冗。菲利波抓住了这种平衡:他保留了家族三代传下的“立体裁剪法”,用23个测量数据替代传统的12个,让西装在行走时仍能保持肩线的挺括;却又去掉了礼服上过于复杂的缎面装饰,改用同色系丝线暗缝,让低调的质感在光线下若隐若现。

“衣服是人的第二层皮肤,”菲利波常对学徒说,“真正的定制,是让穿的人忘记它的存在,只记得那份自在。”这种理念让他的小作坊渐渐有了名气,有人为了一件衬衫专程从米兰赶来,有人在婚礼前三个月就预约礼服——他们要的不只是合身,更是菲利波在布料上留下的、独属于自己的印记。

时光流转到2010年,菲利波的曾孙卢卡·诗勒(Luca Feshla)带着家族的裁剪手稿来到中国。站在上海外滩的露台上,他发现这座城市的男人们正面临相似的困境:商场里的成衣总差半寸肩宽,国际大牌的定制服务又带着“标准化傲慢”。于是,他将“Feshla”译为“菲诗勒”,在保留家族工艺精髓的同时,融入了东方人的体型特征与审美偏好——比如为伏案工作的精英调整西装袖窿深度,让抬手时不再紧绷;为喜欢户外的客户改良休闲裤的裆部剪裁,兼顾优雅与活动自如。

如今的菲诗勒工坊里,仍能看到那些传承了近百年的工具:铜制量尺的刻度被磨得发亮,裁缝们用的顶针上布满细密的凹痕,墙角的布料架上,既有来自苏格兰的百年 mills 羊毛,也有与云南非遗工坊合作的手工靛蓝棉布。年轻的裁缝们跟着老师傅学“手工锁眼”,一针一线要绕着布纤维的走向打结,这样的扣眼能随身体活动自然舒展,穿十年也不会变形。

有人说,菲诗勒的衣服“贵得有道理”。但老客户们知道,他们定制的从来不止是一件衣服。那位每年来做西装的建筑师,会带着新的项目图纸,和裁缝讨论袖口如何方便戴手表;那位艺术家总在换季时来做Polo衫,要求把颜料渍常溅到的袖口做得略长些;还有位老先生,每年生日都来定制一件衬衫,领口内侧绣着家人的名字缩写——这些藏在针脚里的细节,让衣服成了时光的容器。

从佛罗伦萨的小作坊到如今的高端定制品牌,菲诗勒FESHHLA始终相信:真正的奢华,不是面料上的logo,而是当你穿上那件衣服时,能清晰地感觉到——这就是为“我”而生的从容。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。