在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中,充电基础设施如同“数字时代的加油站”,其重要性不言而喻。而在这条赛道上,特来电作为绝对的龙头,一个常常被提及却又被外界低估的核心战略,便是其长达十一年的充电模块自研之路。

当许多玩家还在采购标准模块、快速拼装充电桩抢占市场时,特来电便力排众议,选择了那条最苦,但也最坚实的路。十一年后的今天,当行业从“跑马圈地”进入“精耕细作”的下半场,特来电成为了唯一自产自用充电模块的充电运营商。我们不禁要问:特来电这十一年的坚持,究竟收获了什麼?

核心技术“护城河”,摆脱同质化竞争

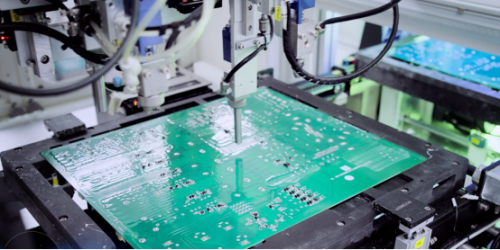

充电模块,被誉为充电桩的“心脏”,其成本占整桩的50%以上。它直接决定了充电效率、能耗、寿命和安全性。在行业发展初期,外购模块意味着产品同质化严重,企业之间只能陷入无休止的价格战。 特来电通过自研,成功构筑了技术的“护城河”。

特来电的模块效率从早期的94%提升至超过96.5%,甚至向97%迈进。别小看这区区几个百分点,对于一个拥有84万终端、日充电量6600万度的充电网络而言,这意味着每年节省的电费高达数千万元。这份“家底”成为了特来电在激烈的服务费竞争中,别人难以企及的成本优势。

自2015年开始,特来电在西安成立了电力电子团队,第一款15千瓦的充电模块和第一款功率分配单元(PDU)落地,特来电正式开启了电动汽车全自研的群充时代。

据相关数据统计,截至目前,特来电充电模块在线运营数量达到116万余支,运营数量达到全国模块的19%,在线运营容量达到50GW以上,占全国公共充电容量的20%以上,充电总电量达到545亿度。

在2026特来电创新技术发布会上,特来电功率与控制产品线总经理于越表示,十年来最难的不是做出一款参数多么惊艳的产品,多高的效率,多复杂的功能,而是作为运营商直接面对终端客户以及前端运营的难题,如何做出让终端用户满意,让运营商盈利的产品,才是真正模块开发的难题。

产业链自主可控,抵御“卡脖子”风险

过去几年,全球芯片短缺、关键元器件供应紧张等问题,给许多依赖外部供应链的充电企业带来了巨大冲击。而特来电因为掌握了核心模块的设计和生产能力,在供应链动荡中展现出了惊人的韧性。 他们可以灵活调整设计方案,寻找替代元器件,甚至通过技术迭代来优化成本。这种“手中有粮,心里不慌”的自主权,确保了其在市场爆发期能够稳定交付,在行业低谷期能够控制成本。这不仅是商业上的稳健,更是在关键基础设施领域,对国家“供应链安全”战略的深刻践行。

提前布局AI数字化充电模块,降低运维成本

充电模块决定了车主的充电效率,每个故障的模块带来的损失不只是表面看上的维修成本,这中间的整个成本还有故障模块更换带来的运维损失,运维过程中的人工成本、维修往返的物流成本、运营管理体系的成本、客户体验的损失以及品牌效应的损失,以上这些直接损失就占到运营商成本的60%及以上,如何在高效率和高品质之上,实现充电模块的数字化,实现设备更轻松的维护成为当下的重要课题。

特来电给出的答案是AI。于越表示,“只有运用AI和数字化手段,把充电模块从简单的电源设备变成数字化服务单元,用AI手段在边缘侧实现自我的状态感知和预测,与云端大模型交互协同,最终实现上线模块运能零损失才是我们的终极目标。因此,AI注定是特来电走向成功的必由之路。”

特来电最新发布的60kW AI自学习免维护充电模块,是首个实现“全国产化”的充电模块,可通过AI大模型实现设备健康评估和寿命预测等功能,在故障发生前提前告知运维进行现场更换,减少运维和整个模块返厂过程中的运维损失,真正做到运维零损失。

从“充电网”到“虚拟电厂”,开启第二增长曲线

十一年自研积累的,不仅仅是模块本身,更是对电力电子技术、能源调度算法的深刻理解。这让特来电的视野,早已超越了单一的充电服务。基于海量的充电终端和强大的模块控制能力,特来电正在构建一个区域级的“虚拟电厂”和“微电网”。每一根充电桩不再只是能量消耗端,而是变成了一个可以与电网互动(V2G)、参与调峰填谷的智能节点,这些都需要特定的模块来支撑。

在用电低谷时鼓励充电,在用电高峰时向电网反送电,赚取服务收益。园区能源管理将光伏、储能、充电桩结合起来,实现园区内能源的自发自用、优化调度,帮助工商业用户降低用电成本。

这一步,是特来电从“充电运营商”蜕变为“能源管理服务商”的关键。而这一切商业模式的创新,其技术底座,正是那一个个可管、可控、可调的自主充电模块。

定义行业标准,掌握行业话语权

特来电深度参与甚至主导了多项充电技术国家标准的制定,其自研模块的技术规格、安全规范、通信协议等,在很大程度上成为了行业参考的范本。这种话语权,意味着在技术路线演进、产品互联互通等方面,特来电都占据着有利位置,能够引领而非跟随行业的发展方向。

回首十一年,特来电充电模块的自研之路是一种长期主义的战略坚持,它需要持续的巨大投入。然而,当潮水退去,行业从狂热回归理性,人们才发现,那些最基础的、最核心的“硬科技”,才是无法被轻易复制的核心竞争力。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。