在上海这样一座始终追求精致与创新的城市里,绒绣以千针万线的耐心,织就一幅属于东方的“油画”。

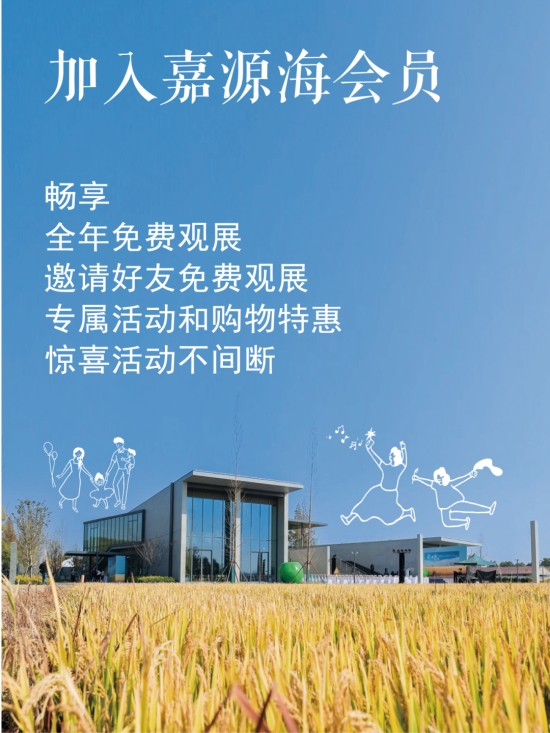

2025年9月30日,嘉源海美术馆推出重磅展览——《线的色彩:一万次染与绣构成的中国色谱》。38幅以中国35处世界文化和自然遗产为主题的绒绣精品,在这个秋天齐聚一堂,持续展出至10月19日。

▲《线的色彩:一万次染与绣构成的中国色谱》活动海报

这不仅是一场展览,更是一段跨越百年的东方故事:

从19世纪40年代传入上海,到20世纪30年代的“针线革命”,再到50年代的“染色革新”,上海匠人们不断突破工艺边界,让绒绣从代工日用品跃升为承载东方美学的艺术载体。

今天,这门“慢工艺”在嘉源海的展厅里焕发新生。走近绒线的微观肌理,感受每一针一线里凝结的时间与温度——这正是“上海油画”色彩与层次的秘密所在。

//绒绣的百年东方化之路

海上风华

绒绣自十九世纪四十年代随通商口岸传入上海,便与这座城市的精神相互滋养:

海纳百川,让它从西方传来的技艺成长为海派艺术;

追求卓越,促成针法革新、色谱扩展;

开明睿智,让传统工艺与现代美学对话;

大气谦和,让作品既典雅细腻,又不失生活气息。

在日益虚拟化、影像化的当下,绒绣以可触可感的物质性锚定 “真实”,更以匠心里的 “慢” 诠释这份真实的厚重。每幅作品由上千种色线构筑,每根色线又由多股羊毛细丝捻合而成,“复线中的复线” 结构让即便最朴素的色块,也藏着丰富的视觉层次与微观肌理;一件大型作品往往耗费上万个工时,时间被锤炼为可保存、可触摸、可凝视的实体,针脚里凝结的是千万个专注时刻的重量。这不仅是中华民族精益求精的大国工匠精神缩影,更彰显着文化自信与自主创新的中国力量。

此次展览,正是希望将这份凝聚时间与生命的艺术珍品呈现给公众,提醒我们:文明未必走向虚拟,它可以是具身实践的温度、耐心守护的信念 —— 有些价值无法被算法压缩,有些时间不应被效率衡量。

//38幅精品

非遗与世界遗产的对话

本次展览的核心,是38幅以世界文化和自然遗产为题材的绒绣作品:

龙门石窟、秦始皇陵兵马俑、四川大熊猫栖息地……这些人类文明的高光时刻,在细密的针脚下被重新“复刻”。

▲龙门石窟(2000 年列入世界文化遗产)

▲秦始皇陵-兵马俑( 1987 年列入世界文化遗产)

上海绒绣以“中西兼容、典雅大气、色彩丰富、立体感强”著称,被誉为“上海油画”。当你走近作品,仿佛能听见山水的风声、看见石窟的阴影、感受到历史的呼吸。

▲绒绣挂件

在日益虚拟化、影像化的当下,绒绣用它可触可感的质地,把我们重新拉回真实。

每根绣线由多股羊毛细丝捻合而成,每幅作品由上千色线构筑。即便是最朴素的色块,也因“复线中的复线”结构而拥有细腻的层次和呼吸感。

一件大型作品往往耗费上万个工时,针脚里凝结的,是千万个专注的瞬间。这样的“慢”,正是上海精神里精益求精的最好写照。

▲展览现场

//守艺与传承

让绒绣活下去

绒绣并非一帆风顺地走到今天。20年前,这门技艺曾一度面临后继乏人的困境,技师老去、绣室冷清。

就在那时,刘水华——一位深耕工艺美术数十年的收藏者——选择挺身而出。

▲刘水华生活照

她卖掉房产、倾尽积蓄,用个人力量启动了“绒绣再现中国世界遗产”项目,联合17位顶级绣娘,夜以继日绣了整整五年,才有今天这38幅作品。作为兼具艺术匠心与管理智慧的绒绣大家,她始终致力于将传统工艺之美化作上海的当代风华。

这38幅作品从上海世博会走向世界,成为中外文化交流的桥梁,也让更多人重新认识了绒绣。

▲展览现场

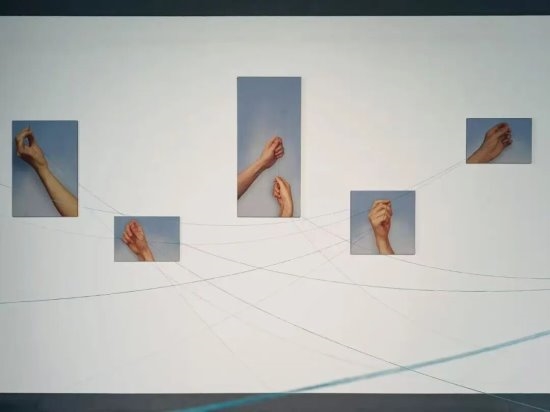

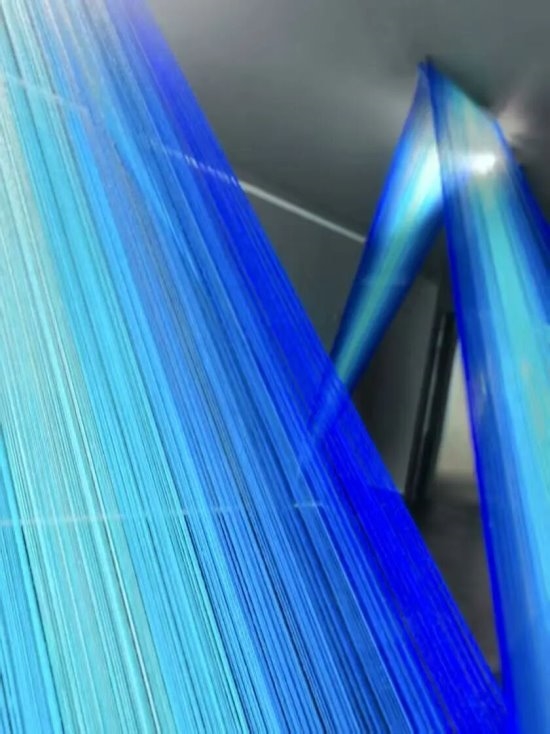

本次展览中的这件蓝色装置作品以线为核心媒介,将 “多姿多彩” 的特质演绎得淋漓尽致。无数束纯净的蓝色线条,如同瀑布般轻盈垂落,又似云朵般柔软舒展。不同深浅的蓝在空间中相互碰撞与叠加,不再以色彩的丰富取胜,而以层次与明暗的变化展现绒线材质的张力。

装置的形态将单一色调化为流动的、可感知的氛围——观众仿佛步入一片蔚蓝的梦境,直观感受绒线在静谧中流动、在宁静中苏醒的生命力。

//师生接力

让火种延续

传承的路并不止于守护。绒绣技艺因工序繁复、学习周期长,面临传承困难。

为破解这一难题,上海工艺美术职业学院自2010年起探索“大师技艺 + 高校学术”的融合模式。2013年,许凤英大师领衔的绒绣工作室成立,将传统针法与学术资源、人才培养结合起来:既保留“劈丝”“掺针”等技艺精髓,又鼓励结合当代审美创新。在这一机制下,绒绣不仅在课堂与创作中延续了传统根脉,更展现了时代气息。

本次展览特别呈现“师生同展”,既有学生的青春尝试,也有大师与教师的深厚功底,形成跨代际的技艺对话。观众得以看到绒绣从传统走向当代的脉络,感受到它作为“活艺术”的生命力。

//互动与公教

沉浸式触摸绒绣的温度

为推动非遗活态传承并提升公众文化获得感,本展特别设置“观展互动”与“公共教育”两大板块,力求让观众不再只是“观看”,而能亲手体验绒绣的工艺与匠心。

走进展厅,做一次“绒绣创作者”

展厅被设计成一座放大的 “绣架”,营造沉浸式绒绣文化氛围;若想亲手体验绒绣创作,10 月 5 日将推出专属绒绣公教活动:由专业老师讲解绒绣知识与技艺,带领参与者深度感受绒绣魅力,更能亲手动手创作,绣出一幅属于自己的绒绣作品。

▲现场展出的绒绣作品

公教活动体验:从认知到热爱的深度联结

展览期间,我们将重点规划 2 场主题适配的公教活动,作为展览实际体验的核心亮点。

我们希望大家能通过实际的活动体验,展示出上海绒绣的核心魅力——“随彩赋色”的色彩丰富性、“劈线”技艺带来的细腻层次感,以及成品独特的立体绒感,更自带一份中西交融的雅致韵味。

▲绒绣

//绒绣之 “绒”

从草原羊绒到绣线的蜕变

让绒绣走进生活

除了展厅里的作品,你还能看见绒绣被应用在包包、香薰、家居、文创饰品上。当手工艺不再只是陈列在博物馆的“静态遗产”,它就有了新的生命。

这一次,嘉源海美术馆想邀请你,在稻田旁,在绒线间,用心感受一幅一针一线织就的中国色谱。有些颜色,必须亲眼看到;有些温度,只有亲手触摸。

▲绒绣相关文创

▲让绒绣走进生活

最终制成的羊绒绣线,藏着绒绣工艺的核心秘密 ——“复线中的复线”结构:每根绣线由多股羊毛细丝捻合而成,上千根这样的绣线再构筑成作品,即便最朴素的色块,也能在光线下呈现出细微的色彩过渡与肌理。这种由羊绒带来的“可触摸的质感”,让绒绣在虚拟化时代显得格外珍贵:观众驻足作品前,能感受到羊绒的柔软与针脚的起伏,这正是“绒”赋予绒绣的、无可替代的真实温度。

这也是所谓的 “上海油画” 秘诀所在:绒绣以成千上万根绒线作为“笔触”,借鉴油画的晕染、叠加与明暗关系,通过精确的配色分层与针法节奏,在布面上营造出与油画相似的色彩深度与空间感。高密度的网格麻布如同细腻的画布,千色绒线如同一层层釉色,被匠人以针代笔缓缓铺陈,形成微妙的色阶与光感,使画面在近看时可触、远观时如画,从而达成那种既具工艺质感又栩栩如生的视觉与触觉双重体验。

//致敬无名的绣娘们

这些绒绣作品背后,不仅有策划者的坚持,更有一群默默无闻的绣娘。她们没有署名,却在日复一日的针脚中,把山川、城郭、飞鸟、云影一一绣进丝线。她们的双手比机器更细腻,她们的耐心比时间更长久。

如果说有人为绒绣事业点亮了火种,那么这些绣娘,就是让火种长久燃烧的风。

展厅里每一针的亮度,都是对她们最好的致敬。

//关于嘉源海美术馆

嘉源海美术馆是一座坐落于上海近郊自然村落中的公立美术馆,由世界著名建筑师安藤忠雄设计,专注于当代艺术与海派文化研究。美术馆正前方是一片生机盎然的稻田;在春秋两季,随着作物成熟,我们也是上海少数将“自种大米与葡萄”纳入馆域实践的美术机构之一。独特的郊野文化气质,为美术馆提供了重塑艺术与生活边界的新可能,使展览与日常在此相互渗透、彼此呼应。