大会现场

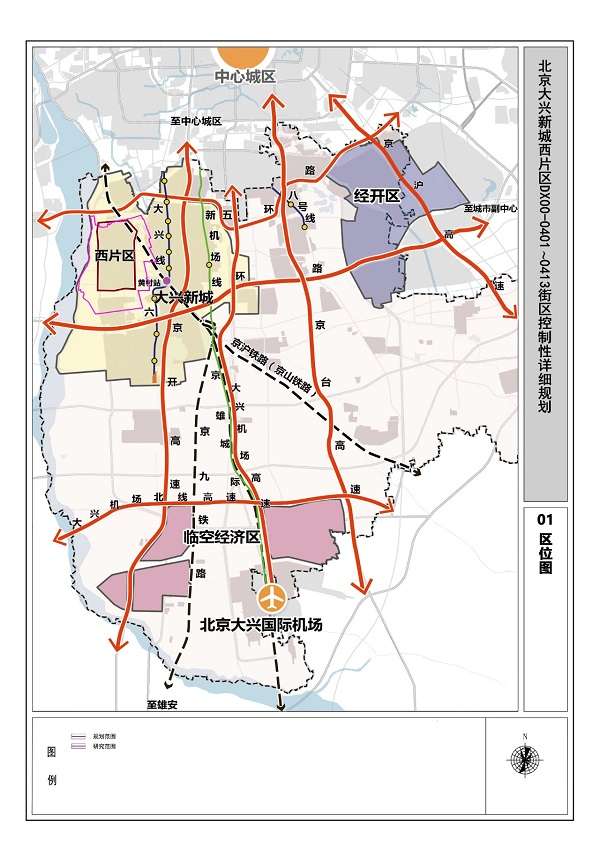

分会背景与关联

大会期间,主题为“废铅蓄电池回收模式设计研究”的第37分会成功召开。该分会由南开大学与中碳供合科技有限公司联合主办,作为大会主题“加快发展固废新质生产力,推动‘无废城市’建设”的重要环节,第37分会紧密聚焦废铅蓄电池回收模式研究,其研讨内容深度关联全球环境基金(GEF)“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”。

与会专家合影

在此分会中,由南开大学徐鹤教授主持会议,清华大学李金惠教授、中国科学院生态环境研究中心杨建新教授、上海电子废弃物资源化协同创新中心执行主任王景伟教授、生态环境部对外合作与交流中心谢佳宏主任、中国电器科学研究院胡嘉琦副主任、巴塞尔公约亚太区域中心董庆银副研究员等与会人员参与研讨。分会由南开大学生态文明研究院副院长徐鹤教授与中国环境保护产业协会理事申星共同召集。

分会召集人

会议背景介绍

生态环境部对外合作与交流中心谢佳宏主任就项目进行介绍。该项目旨在落实《斯德哥尔摩公约》相关要求,通过引入最佳可行技术/最佳环境实践(BAT/BEP)及实施全生命周期管理,削减再生金属行业二噁英等无意产生持久性有机污染物(UP-POPs)排放,推动行业绿色低碳发展。

深入研讨四大核心议题

回收模式创新:探讨构建高效、低环境风险的废铅蓄电池回收路径与网络设计,为提升回收率提供解决方案。

污染排放特征:深入分析废铅蓄电池处理过程中的持久性有机污染物(POPs,特别是二噁英类)及溴化阻燃剂等污染物排放风险,支撑精准减排。

政策管理优化:聚焦解决回收体系的制度性障碍,为管理部门优化生产者责任延伸制度(EPR)、加强监管、完善法规标准提供理论依据和实践路径。

回收管理指南:增强从业者专业素养、技能及安全意识,促进废铅蓄电池回收行业健康成长。

圆桌讨论凝聚共识

分会现场

与会人员围绕提升回收率的关键措施、生产者责任延伸制度(EPR)的有效落实、多部门协同监管机制的强化等核心议题展开了热烈而富有建设性的圆桌讨论。

清华大学李金惠教授建议研判行业发展趋势,立足全球循环构想推动国际标准体系建设,以增强我国在政策、标准及国际导则领域的贡献力度。

中国科学院生态环境研究中心杨建新教授提出创新性构建铅蓄电池报废量测算模型及回收博弈框架,为行业实现"双碳"目标提供科学度量工具与实践指导。建议强化典型工艺筛选标准以提升成果严谨性与普适性。

上海电子废弃物资源化协同创新中心执行主任王景伟教授建议政策提案应针对性提交至具体部门,深化生产者责任延伸制度(EPR),前瞻性地对接国家未来规划方向,并提出可量化的指标。

中国电器科学研究院胡嘉琦副主任建议建立废铅蓄电池的POPs全链条检测体系,针对污染溯源与工艺关联性分析具有严谨的科学支撑,为废铅蓄电池的污染治理提供关键方法论。

讨论共识指出:构建覆盖全链条、可追溯、环境友好的回收体系是行业健康发展的基石,需要政策、技术、管理和市场机制的协同创新。

分会成果与意义

本次37分会不仅为推进废铅蓄电池的绿色回收提供了关键技术支撑和政策实践参考,更是对GEF“中国再生铅行业绿色生产与可持续发展项目”目标的有力支撑。分会形成的研讨成果,特别是关于回收模式设计、BAT/BEP应用、政策优化和管理指南的建议,将直接服务于我国履行《斯德哥尔摩公约》的减排承诺,助力再生铅行业实现绿色低碳转型,为“无废城市”建设和循经济发展贡献重要力量。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。