在“新质生产力”加速成型、“机器人+”行动深入推进的2025年,中国制造业正在进入从“追赶”到“兑现”的关键阶段。随着国家产业政策的持续引导与资本的理性聚焦,“国产替代”正从单点突破走向系统性成果兑现。

作为深耕基础设施与科技资产运营的代表企业,首程控股(0697.HK)正通过全产业链布局与场景化应用落地,提供了一个具有代表性的“机器人产业国产替代样本”。

一、政策驱动:从“补短板”到“建体系”

政策层面上,国家对“机器人+”行动和“新质生产力”的顶层设计正全面推进。工信部、发改委在2025年初联合发布的《智能制造与机器人产业高质量发展行动计划(2025—2027)》提出,到2027年我国高端工业机器人和人形机器人要实现“关键技术自主可控、核心零部件国产化率超70%”的目标。同时,《关于加快培育发展新质生产力的指导意见》明确将机器人、半导体装备、医疗器械、工业软件列为“自主创新优先突破”的关键方向。

政策的导向正在推动国产替代进入兑现阶段:一方面,技术积累与产业配套成熟度提升;另一方面,政府引导基金与产业资本共同发力,加速了从“研发突破”向“产业落地”的转变。首程控股正是这股力量的积极践行者。

二、行业格局:海外垄断尚存,国产正加速突围

根据国际机器人联合会(IFR)数据显示,2024年全球工业机器人销量达约60万台,其中日本发那科(FANUC)、瑞士ABB、日本安川(YASKAWA)、德国库卡(KUKA)四家合计占据全球超50%市场份额。在中国市场,2024年工业机器人产量约55万台,同比增长28.2%,但高端产品仍依赖进口。

在医疗机器人领域,美国直觉外科公司(IntuitiveSurgical)的达芬奇系统市占率超过80%,2024年在华装机量达62台,平均单台价格约2300万元。相比之下,国产品牌价格普遍低30%—40%,但在复杂手术场景中的适应性和精度仍存在差距。

传感器、伺服系统等关键部件亦长期受制于国外厂商。中国传感器市场规模2024年达1.3万亿元,但高端力觉、触觉传感器国产化率不足30%(数据来源:前瞻产业研究院)。

在这样的产业背景下,如何从核心零部件、控制系统到整机与应用场景实现全链条突破,成为国产替代能否真正兑现的关键。

三、首程路径:构建“机器人国产替代”全产业链生态

首程控股作为香港上市的产业投资与资产运营集团,近年来明确提出“基础设施+科技资产双轮驱动”战略方向。其中,在机器人赛道,公司通过“资本+技术+场景”的系统性布局,已形成从上游材料到中游本体、下游消费应用的完整国产替代链条。

(一)上游:补齐关键材料短板

2025年8月,首程控股成立机器人先进材料产业公司,聚焦电子皮肤、腱绳、轻量化PEEK等关键材料研发与产业化。上述材料是机器人柔性控制、轻量化设计的重要支撑,长期依赖进口。该公司通过联合科研院所进行原材料创新和应用孵化,标志着首程在机器人上游环节迈出关键一步。

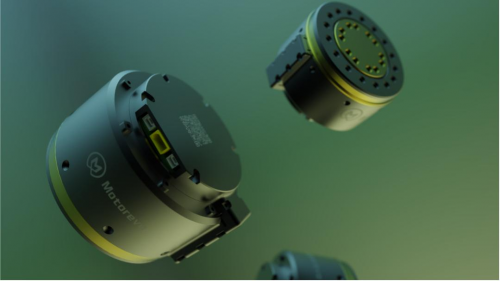

(二)中游:攻坚核心零部件与具身智能本体

首程控股通过旗下数百亿产业基金,系统性投资多家国内头部企业:宇树科技——国内人形机器人、四足机器人企业龙头;泉智博科技——聚焦高扭矩密度一体化关节模组,产品峰值扭矩密度达210Nm/kg,超过多家进口品牌,已与主流人形机器人厂商建立量产合作;松延动力——专注人形机器人本体与仿生人脸,产品在2025世界人形机器人运动会中斩获2金1银1铜,验证了国产算法与动态控制能力;自变量机器人——国内最早实现端到端具身智能大模型的公司,自研「WALL-A」VLA模型具备零样本泛化能力,并开源基础模型“Wall-OSS”;银河通用与加速进化——在高动态控制系统与人形双足机器人领域持续突破。

通过这些投资,首程控股已构建起涵盖“核心零部件—智能算法—整机制造”的中游自主生态。

(三)下游:打造机器人消费化应用场景

2025年国庆期间,首程控股旗下首程机器人科技公司在北京首钢园开设全国首家常态化机器人科技体验店“陶朱新造局”,展示200余款机器人产品,涵盖家庭、教育、康养等领域。公司计划一年内在全国开设20家门店,形成“选购—体验—交付—服务”闭环,推动机器人从产业化向消费化转型。

此外,首程控股还通过“首程W直播间”,进一步打通机器人线上销售链路。在线下门店方面,近日首程已陆续在北京首都机场T3、北京融石广场、成都春熙路开设机器人科技体验店,结合租赁与展示业务,为被投企业产品提供落地验证与销售通道,构建产业闭环。

四、现实成果:国产替代从“能造”走向“能用”

首程控股的产业布局已在多个细分赛道获得市场验证:关键零部件领域:泉智博一体化关节模组良率突破行业平均水平,年产能提升至20万套,已进入头部厂商供应链。

人形机器人领域:宇树科技、松延动力、银河通用等被投企业在2025世界人形机器人运动会夺冠项目中表现突出,显示其算法控制和动力系统已达到国际领先水平,并逐步扩大量产订单。

医疗机器人领域:2025年7月,北京大学首钢医院利用国产SHURUI蛇形臂单孔手术机器人成功完成全球首例胰十二指肠切除术,术中出血控制在100ml以内,标志国产手术机器人从“能造”走向“能用”。

这些成果表明,国产替代的落地已从技术试验转向商业验证,产业链条正在全面打通。

五、资本逻辑:首程的“基金+场景+运营”模式

与多数纯投资机构不同,首程控股的独特之处在于,其将基金投资、场景落地与资产运营形成闭环。

公司以数百亿规模的产业基金为资本中枢,以首程机器人科技公司为场景载体,以融石广场、首钢园、机场等资产为展示与消费终端,形成了“以投促产、以产带研、以研反哺投”的循环体系。

这一体系既解决了科技企业早期验证难、落地难的问题,也通过资产端现金流为科技投资提供稳健支持,实现“稳健财务+高成长科技”的双重属性。2025年上半年,公司收入同比增长36%至7.31亿港元,归母净利润同比增长30%至3.39亿港元,有息负债率仅7.9%,财务结构稳健,为持续加码科技资产提供了坚实基础。

六、国产替代的现实样本

国产替代的时代已从“追赶”走向“兑现”,真正的竞争不再是产品模仿,而是系统能力的构建。首程控股以全产业链协同、跨周期资本运作与真实场景验证,为中国机器人产业提供了可复制的实践样本。

在从“被替代”到“引领”的新阶段,首程控股展现了一个清晰的路径:——以资本为引擎,以技术为内核,以场景为验证。

这不仅是首程控股的发展逻辑,也正是中国高端制造业实现自主可控、加速迈向全球价值链高端的现实缩影。

(数据来源:工信部《智能制造与机器人产业高质量发展行动计划(2025—2027)》、国际机器人联合会(IFR)、前瞻产业研究院、公司公告、公开财报等)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。