为发挥科技创新的关键和中坚作用,加速国际聚酰亚胺前沿科学技术交流,推进关联交叉学科发展,促进聚酰亚胺成果转化和推广应用,7月9-12日,由中国上海交通大学、中国科学院过程工程研究所、日本东京科学大学、株洲时代华鑫联合主办的2025国际聚酰亚胺会议(IPIC2025) 在上海隆重举办。

本次会议以“聚‘贤’亚胺 共创未来”为主题,旨在搭建一个国际化、高层次的交流平台,促进全球聚酰亚胺领域“产学研用”的深度融合。会议吸引了来自中国、日本、韩国、泰国等多个国家和地区的400余位专家学者、青年科研骨干及产业代表参会,共同探讨聚酰亚胺结构设计、光学与光响应材料,聚酰亚胺分离膜材料,聚酰亚胺功能/复合材料,聚酰亚胺产学研用创新等及产业化应用领域的最新突破与未来趋势。

开幕式:会议规模再创新高

7月10日上午,2025国际聚酰亚胺会议正式开幕。上海交通大学张兆国副校长,上海交通大学颜德岳院士,中国石油和化学工业联合会李彬副会长,韩国两院院士、汉阳大学原校长Young Moo Lee(李永茂)教授,日本东京工业大学原副校长Shinji Ando(安藤 慎治)教授,工业和信息化部原材料司原副司长袁隆华先生,上海交通大学路庆华教授等出席开幕式,中国科学院过程工程研究所庄永兵研究员主持开幕式。

开幕式上,上海交通大学张兆国副校长、中国石油和化学工业联合会李彬副会长、日本东京科学大学Shinji Ando(安藤 慎治)教授分别致开幕辞。他们热情欢迎了各位参会嘉宾的到来,并分别站在学术和产业的角度高度肯定会议对促进全球聚酰亚胺产学研合作的意义、强调材料创新对国家战略性新兴产业的关键支撑作用,为接下来的交流活动奠定了良好的氛围。

(上海交通大学张兆国副校长致辞)

(中国石油和化学工业联合会李彬副会长致辞)

(日本东京科学大学Shinji Ando教授致辞)

其后,上海交通大学路庆华教授在开幕致辞上,详细介绍了本次会议的背景、目的以及筹备情况。

(上海交通大学路庆华教授致辞)

(中国科学院过程工程研究所庄永兵研究员主持开幕式)

2025国际聚酰亚胺会议的活动规模再创新高,收获了广泛的国际参与和产业界的高度重视——

顶尖学者云集

包括韩国汉阳大学Young Moo Lee(李永茂)、上海交通大学路庆华、釜山国立大学Chang-Sik Ha、日本东京科学大学Shinji Ando(安藤 慎治)、韩国科学技术院Sang Youl Kim(金尚友)等90余位国际权威专家领衔主旨报告。

产业力量汇聚

60余家领军企业、140余位技术代表深度参与,覆盖从单体研发到终端应用全链条,推动“实验室-产业-市场”闭环创新。

青年力量崛起

25场青年科学家论坛报告展现创新活力,130余位青年学者提交数十份前沿墙报,凸显领域可持续发展潜力。

此外,会议主席路庆华教授代表组委会对主协办单位及社会各界对本次活动的支持表示了衷心的感谢,并期待与会代表都能在会议上深入交流最新成果,分享产业经验,碰撞思想火花,探寻合作机遇。

(大会现场盛况)

主论坛:大会特邀主旨报告

会议正式开幕后,来自全球的聚酰亚胺领域的国际权威专家进行了18场特邀主旨报告,内容涵盖了全球聚酰亚胺各方向的技术前沿研究。

7月10日上午的主论坛由日本东京科学大学Shinji Ando (安藤 慎治)教授、汉阳大学Young Moo Lee(李永茂)教授分别主持。Young Moo Lee(李永茂)教授带来了《用于膜分离的聚酰亚胺及其衍生物 —— 气体分离、有机溶剂纳滤、有机溶剂反渗透》;上海交通大学路庆华教授则分享了《计算辅助预测彩色与黑色聚酰亚胺的分子设计与制备》;釜山国立大学Chang-Sik Ha教授讲解了《聚酰亚胺杂化材料如何降低介电常数》;Shinji Ando(安藤 慎治)教授则带来了《基于振动光谱技术的聚酰亚胺介电性能与相对湿度及吸湿性相关性》的报告。

下午的第一场特邀主旨报告嘉宾及主题依次为韩国科学技术院Sang Youl Kim(金尚友)教授《韩国PI研究前沿:环保性与透明性协同突破》、广东工业大学闵永刚教授《功能化聚酰亚胺复合材料的开发与应用》、岩手大学Yuji Shibasaki(芝﨑 祐二)教授《基于扭曲的螺基异吲啶单元开发低介电聚酰亚胺》、朱拉隆功大学Sarawut Rimdiusit教授《磁性纳米粒子填充的生物基苯并噁嗪——环氧共聚物制备多重刺激响应形状记忆聚合物的研究》、东丽株式会社Masao Tomikawa(富川真佐夫)资深研究员《机械性能对光敏聚酰亚胺实现高深宽比图形化的影响》,由中国科学院化学研究所杨士勇教授主持。

下午的第二场特邀主旨报告嘉宾及主题依次为钟化株式会社Masahiko Miyauchi(宮内 雅彦)资深研究员《非对称单体构筑的可加工型聚酰亚胺树脂及其航天航空应用》、中山大学张艺教授《聚酰亚胺高频介电性能调控研究进展》、江南大学Tatsuo Kaneko(金子 达雄)《通过白色生物技术制备的氨基酸基聚酰亚胺》、东京科学大学Ryohei Ishige(石毛 亮平)副教授《由溶致液晶相的层状前驱体制备的垂直取向聚酰亚胺薄膜》、中国科学院宁波材料技术与工程研究所阎敬灵研究员《基于 2,2',3,3'- 联苯四甲酸二酐的聚酰亚胺》,由中国科学院化学研究所范琳研究员主持。

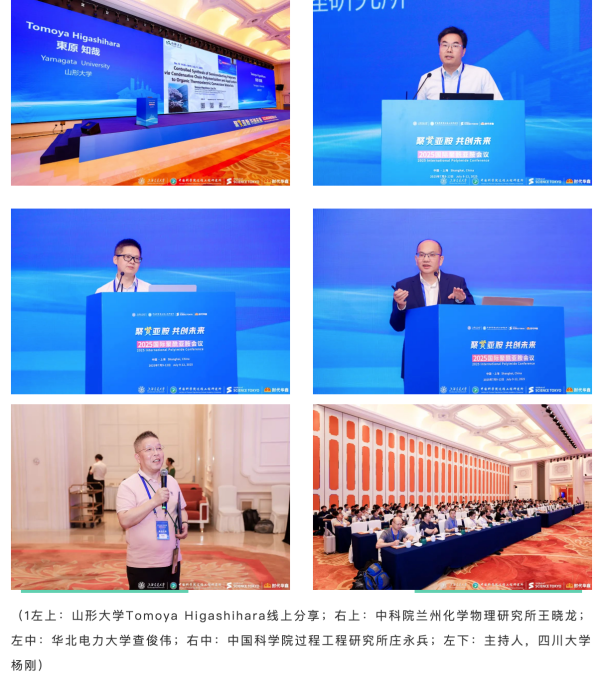

7月11日下午,4个大会特邀主旨报告精彩继续,分别是:山形大学Tomoya Higashihara (東原 知哉)教授线上视频分享的《半导体聚合物的可控缩合聚合及其在有机热电转换材料中的应用》、中科院兰州化学物理研究所王晓龙研究员带来的《光固化3D打印聚酰亚胺》、华北电力大学查俊伟教授分享的《高温储能电容器用聚酰亚胺电介质研究》,以及中国科学院过程工程研究所庄永兵研究员的《自具微孔聚酰亚胺的定制设计与改性策略》。主持人由四川大学杨刚教授担任。

四大主题论坛,聚焦技术前沿

会议期间,除了主论坛外,大会还分别组织设置了青年科学家论坛及四大分论坛,聚焦核心议题,深入交流最新学术成果,分享产业经验,碰撞思想火花,探寻合作机遇。连续3天高效务实的研讨,有力地推动了聚酰亚胺科研创新与产业升级,为战略性新兴产业发展提供坚实支撑。

分论坛A:聚酰亚胺结构设计、光学与光响应材料

分论坛A聚焦于“聚酰亚胺结构设计、光学与光响应材料”。会议上,11位专家/代表(杨朋、刘浩男、闵永刚、李琇廷、肖鹏、陈文涛、尤庆亮、白慧娟、马姣姣、喻仕琦、于海凭)深入探讨了新型聚酰亚胺分子结构的创新设计策略、材料独特的光学性能调控机制,以及光响应型聚酰亚胺的前沿进展。报告集中展示了该领域最新的研究成果与创新应用潜力。

分论坛B:聚酰亚胺分离膜材料

分论坛B聚焦于“聚酰亚胺分离膜材料”,11位专家/代表(阮雪华、刘立芬、王正宫、方传杰、薛博欣、李培、雷星锋、刘园园、宋泽君、贾婷婷、杨珊)集中汇报了聚酰亚胺分离膜材料领域的突破性进展与产业化应用前景,为助力产学研深度融合、解决关键分离挑战提供了创新方案。

分论坛C:聚酰亚胺功能/复合材料

分论坛C聚焦“聚酰亚胺功能/复合材料”,9位专家/代表(王旭、王珊、Chanchira Jubsilp、Mohammad Asif Ali、谭井华、刘长威、王立哲、刘仪、赵月浩)的报告深入探讨了材料构效关系与应用潜力,为开发下一代高性能多功能聚酰亚胺材料奠定了坚实的理论基础。

分论坛D:聚酰亚胺产学研用创新

分论坛D聚焦“聚酰亚胺产学研用创新”。9位专家/代表(肖劲松、马小华、杨刚、陈春海、屠国力、胡文佳、李辉、方省众、陈兴)分别围绕材料开发、工艺优化、产业化瓶颈、市场应用趋势及创新生态构建等核心议题展开深度交流与碰撞。

圆桌论坛主题为《聚酰亚胺产学研用全产业链协同创新之路》,来自赛迪研究院材料工业研究所肖劲松所长、广东工业大学闵永刚教授、株洲时代华鑫张步峰总经理、东华大学陈春海教授、华中科技大学屠国力教授、四川大学杨刚教授、中国科学院宁波材料技术与工程研究所方省众研究员担任论坛嘉宾。中国科学院过程工程研究所庄永兵研究员担任主持人。

论坛上,专家们主要聚焦于基础研究层(学研协同)、材料开发层(研产联动)、应用技术层(产用融合)、应用场景层(终端驱动)以及产业生态层(全链协同)等核心议题深入讨论,为聚酰亚胺行业的未来发展提供了宝贵的思路和方向。

青年科学家论坛吸引了来自东京科学大学、上海交通大学、东华大学、西北工业大学、山形大学、中国科学院过程工程研究所等25位新锐学者,分享了他们在聚酰亚胺各自的研究领域及取得的最新进展,有力促进了全球顶尖青年科研力量的深度交流与思想碰撞,为聚酰亚胺材料在关键应用领域的创新突破注入了强劲的新鲜活力,也为聚酰亚胺学科的长远发展和青年科研人才的梯队建设奠定了坚实基础。

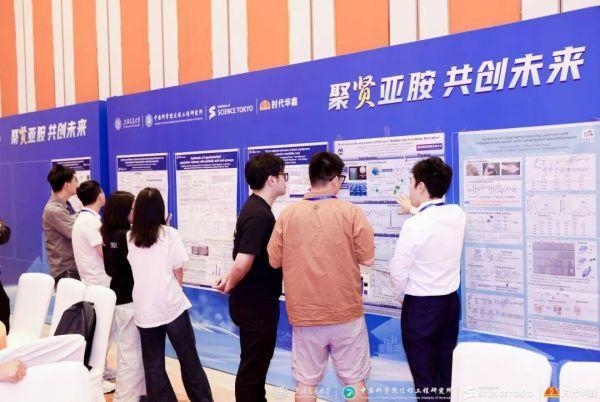

在本次会议过程中,数十份前沿学术墙报在本次会议集中亮相。来自22所顶尖机构的学者,以可视化成果搭建起跨学科交流的“创新集市”。这些墙报不仅是研究成果的展示窗口,更成为激发产学研合作灵感的核心纽带。

闭幕式由大会主席上海交通大学路庆华主持。本次会议评选出18位青年学者获得优秀报告奖,19位青年学者获得优秀墙报奖。大会主席Shinji Ando(安藤 慎治)教授、庄永兵研究员及闵永刚教授为获奖代表颁奖。

7月12日上午,一众参会人员实地走访了上海“大零号湾”科技创新策源功能区。“大零号湾”是上海建设具有全球影响力的科技创新中心的重要承载区,重点聚焦未来智能、未来能源、未来空间三大方向,涵盖智能芯片、量子计算、智能机器人、新型储能、智慧能源等细分领域,培育和形成多个高能级产业集群。交大展馆参观过程中,馆内众多的优秀项目、创新技术,引起了嘉宾的浓厚兴趣和广泛赞誉。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。