人类白细胞分化抗原CD146(CD146)是Ⅰ型跨膜糖蛋白,非Ca2+依赖性细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。存在膜型和可溶性两种形式,膜型CD146的胞外区经过金属蛋白酶切割等生理过程,从细胞表面脱落进入组织液中,形成可溶性CD146(sCD146)。

颠覆传统技术局限,彰显全球顶尖临床检测价值

研究表明,在多发性硬化症(MS)、视神经脊髓炎等中枢神经系统免疫性炎性脱髓鞘病人中,脑脊液中sCD146的浓度明显升高。这类疾病早期症状不典型、缺乏特异性的指标,易与其他神经系统疾病混淆。同时,疾病活动度判断、复发预警及特殊人群(如抗体阴性者)诊断缺乏可靠依据,易导致漏诊或延误诊断。

目前常用的实验室检测指标主要是脑脊液中寡克隆区带、IgG指数、髓鞘碱性蛋白等,但这些指标的检测方法学存在局限:操作流程繁琐,检测周期长,且灵敏度与特异性欠佳。而亚辉龙创新性采用化学发光法,从根本上破解这些行业难题——操作极简、检测快速,更实现关键性能的跨越式提升,彻底颠覆传统检测的方法学局限。

研究显示,在中枢神经系统免疫性炎性脱髓鞘病人的脑脊液中,sCD146的浓度与多种炎症因子的浓度呈正相关,且相较于其他与疾病进程相关的分子标志物,sCD146表现出了更高的灵敏度和特异性,可作为临床辅助诊断重要依据。亚辉龙这一项目的发布,推动中枢神经系统免疫性炎性脱髓鞘病领域从“可诊断”向“精准诊断、早期诊断”跨越,为疾病干预与预后改善奠定关键基础。

临床价值硬核凸显,sCD146 成为诊断新利器

1、脑脊液sCD146是神经炎症和血脑屏障的敏感标志物

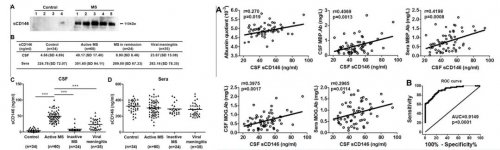

研究对823例患者的血清和脑脊液样本分析发现,神经炎症性疾病患者的脑脊液sCD146水平显著高于非炎症性患者,提示其与神经炎症相关。ROC曲线显示该指标曲线下面积达0.9962,对监测神经炎症性疾病中的血脑屏障损伤极具敏感性,而血脑屏障功能紊乱是这类疾病的标志性事件。

2、脑脊液sCD146是活动性MS的新型标志物

研究发现,活动性MS患者的脑脊液sCD146水平显著高于非脱髓鞘疾病对照组、非活动性MS及病毒性脑膜炎患者(p<0.0001)。该指标与白蛋白商数、脑脊液及血清中的髓鞘碱性蛋白抗体(MBP.Ab)、髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体(MOG.Ab)均存在显著相关性,且诊断活动性MS时比其他临床指标更敏感,提示其可能是监测MS活动的新潜在生物标志物。

强强联合,共铸医学创新里程碑

亚辉龙可溶性CD146检测试剂盒(化学发光法)为全球首创技术成果,由亚辉龙与阎锡蕴院士团队联合开发。阎锡蕴教授是中国科学院院士、著名纳米生物学家,长期深耕肿瘤免疫学与纳米酶领域,首创 “纳米酶” 概念并发现肿瘤血管新靶点CD146,成果获国家自然科学奖二等奖等多项重要荣誉。

sCD146的产学研转化成果,不仅革新了中枢神经系统免疫性炎性脱髓鞘疾病的诊断模式,更强化了我国在该疾病诊断领域的国际领先地位,为全球患者带来更优质、高效的诊断解决方案,对推动行业技术进步与临床诊疗升级具有里程碑意义。

目前亚辉龙正在和宣武医院开展sCD146多中心研究,有望开创性地建立基于sCD146的神经系统疾病诊疗新技术、新方案,促进诊疗一体化。另外,在妇产、自免、心血管、肿瘤领域,已陆续和国内相应领域专家开展多学科临床研究和机制探索,充分发掘sCD146在这些领域的临床诊疗价值。未来亚辉龙将推动技术标准化与临床普及,拓展更多疾病应用场景,构建“诊断-治疗-监测”一体化精准医疗体系,助力临床诊疗升级。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。