引言:随着AI算力需求呈指数级增长与全球能源转型进程加速,电力已从传统的公共事业商品,演变为制约数字经济未来的战略性资源。

微软CEO萨提亚·纳德拉直言,当前制约AI发展的瓶颈已非芯片供应,而是缺乏足够的电力和数据中心;瑞银最新发布的《ChinaEnergyTransition》研报抛出重磅论断,未来十年,中国最值得押注的赛道或许不是AI,而是电力。

一场全球性的“电力饥渴”正悄然降临,这不仅揭示了供需失衡的深层矛盾,也为电网系统带来了前所未有的投资机遇。

一、电力危机的核心矛盾:全球供需失衡的结构性分析

当前全球电力系统正面临一场“风暴”。需求端在新技术革命的推动下狂飙突进,而供给端受制于能源转型的结构性挑战难以快速响应,导致供需缺口持续扩大,紧张局势从偶发性向常态化演变。

1.1 需求端:爆发式增长的动力从“单引擎”到“多引擎”电力需求的增长动力已不再是传统的经济增长“单引擎”,而是由AI算力、电气化浪潮与产业升级共同构成的“多引擎”驱动。

•AI算力成为最迅猛的“用电巨兽”。高盛报告指出,到2027年,AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍。微软首席执行官纳德拉的忧虑具有代表性,数据中心的供电和物理空间极限,已成为比AI芯片更严峻的瓶颈,大量芯片因缺电而无法运行。瑞银预测,当前AI数据中心对电力需求年增长贡献仅0.4%,到2028年这一比例将暴涨至2.3%,6年间增幅达5倍。这标志着,电力已成为AI发展的“新基建”,算力的竞争本质上已演变为电力的竞争。

•交通与工业领域电气化深入。新能源汽车渗透率快速提升,其用电需求呈双重增长:一是生产制造过程中的能耗,二是充电网络运营的能耗。根据测算,一辆新能源汽车年用电量相当于3-4个普通家庭,其生产与充电的电力需求未来5年复合增速将分别高达33%和39%。同时,传统工业领域的“机器换人”自动化升级,也大幅提升了单位GDP的用电强度。

•全球产业链重构与出口增长。电子设备、高端装备等电力密集型产业向中国集聚,其出口增长为用电需求贡献了1.4个百分点。这些因素叠加,使得电力需求从过去的“平稳增长”模式转向“刚性爆发”模式。2028—2030年中国电力需求年增速将飙升至8%,较此前市场预估的4%直接翻倍。

1.2 供给端:在需求高速增长的同时,供给端却面临“青黄不接”的能源转型阵痛。

•新能源的不稳定性挑战。风电、光伏等新能源是未来主体电源,但其“靠天吃饭”的特性给电网的实时平衡带来巨大压力。目前,配套的储能建设进度远滞后于新能源装机增长,导致高峰时段的电力缺口难以弥补,低谷时段的弃风弃光现象依然存在。

•传统火电的角色转变与投资不足。在“双碳”目标下,火电从主力电源向“稳定器”和“调节器”转变,但其灵活性改造、与储能结合的一体化项目推进需要时间。同时,对传统火电投资的减弱,在过渡期可能削弱电力系统的保供能力。

•跨区域输电瓶颈。我国能源资源与用电负荷呈逆向分布:新能源集中在西北部,而用电需求集中在东南沿海。这种“供需错配”需要依靠强大的输电网络来化解,但特高压等跨区域电网的建设周期长,短期内难以完全满足电力输送需求。

1.3 紧迫性:一场席卷全球的“电力饥渴”这场危机并非危言耸听,而是正在发生的现实。警报已经从欧美科技中心拉响,并蔓延至全球。极端气候频发(如干旱影响水电出力、高温推高空调负荷)进一步考验着电力系统的韧性。电力供给的充裕度、稳定性和韧性,直接关系到数字经济的根基、产业的正常运行和社会的稳定,其战略重要性已提升至前所未有的高度。

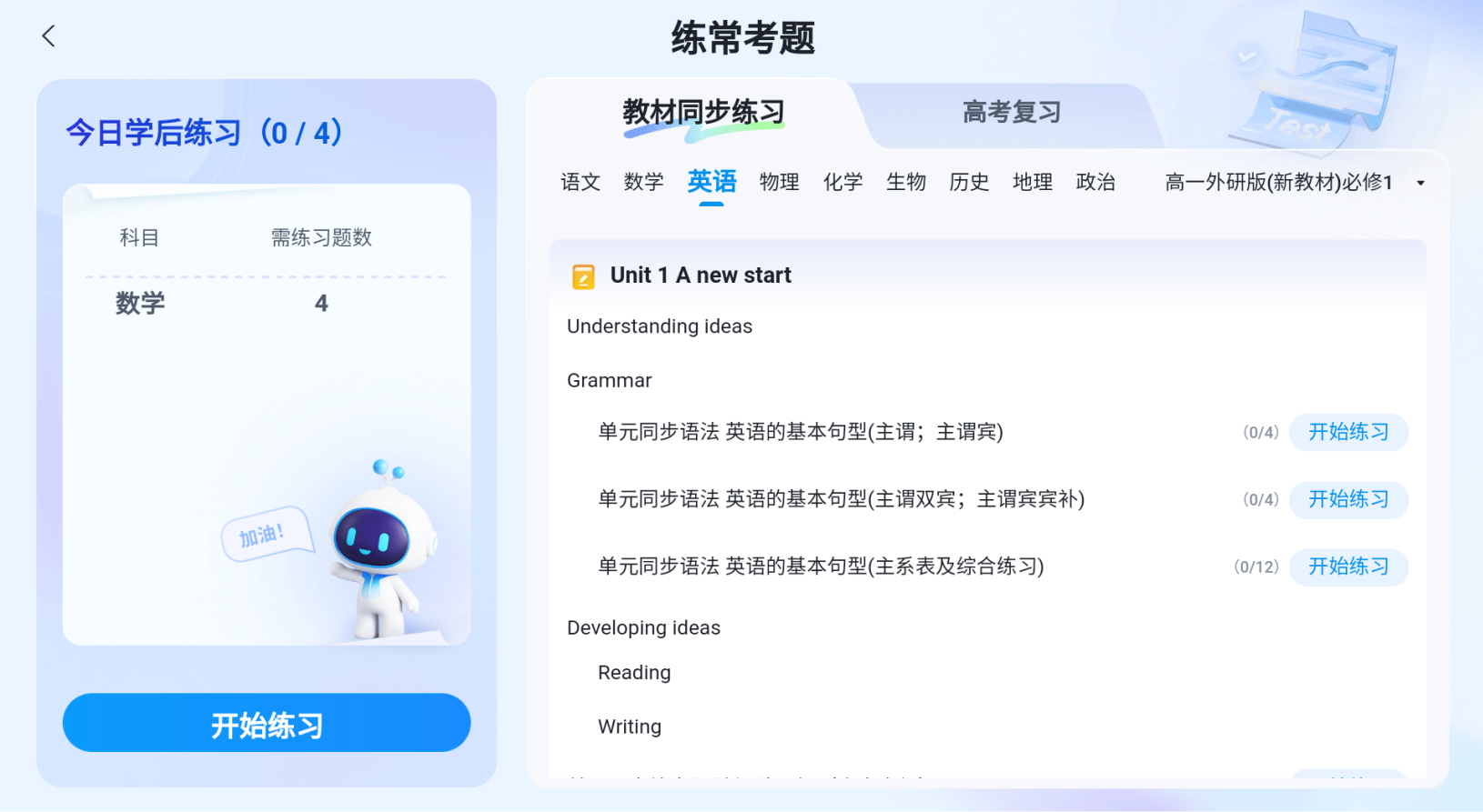

(2025Q1-3我国全社会用电量7.77万亿千瓦时,同比增长4.8%)

二、政策托底:电网升级与电价机制保障行业确定性

电力行业的强政策属性,为应对上述危机、开启超级周期提供了最坚实的确定性。国家正从规划、资金、价格三方面构建全链条支持体系,其中电网升级是核心抓手。

•顶层规划明确方向:“十五五”规划建议进一步明确了新型能源体系的重要地位,对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心。这为未来五到十年的电网投资划定了清晰的赛道,特别是特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节被反复强调。

•巨额资金投入保障:为破解“供需错配”,国家电网计划未来3年投资超1.2万亿元建设特高压与智能电网。2025年上半年,已有超1000亿元专项债定向投入新能源与电网建设,强大的政府投资有效撬动了社会资本,为产业链企业带来充沛的订单。

•电价机制改革理顺盈利模式:政策正在通过分时电价、容量电价等机制,保障电力各环节的合理盈利空间。比如,煤电容量电价能覆盖30%以上的固定成本,稳定了火电企业的预期,激励其进行灵活性改造并为系统提供备用容量。这为整个电力市场的健康、可持续发展奠定了基石,投资者对相关企业盈利能力的稳定性可以抱有更强信心。

(中国每年能新增500GW发电能力,去年中国新增发电容量就超过400GW,占全球新增发电量的70%)

三、三季报验证:电气设备板块业绩加速兑现

三季报的披露,为电力“超级周期”的论断提供了来自微观企业层面的坚实佐证。市场情绪的升温并非空穴来风,而是基于行业基本面发生的实质性改善。电气设备板块的业绩兑现呈现出从营收到利润,从订单到现金流的全面向好态势,标志着行业景气度从政策预期迈向业绩驱动的新阶段。

3.1 板块整体业绩强劲,营收利润双升。三季报显示,电气设备板块上市公司整体营收和净利润增速在行业中位居前列。不仅是个股,细分领域如输变电设备、储能集成、智能开关等,三季报营收同比增速中位数超过25%,净利润增速更为显著,反映出行业规模效应显现和盈利能力的提升。

3.2 订单饱满预示高景气持续性。预收款项与合同负债高增三季报中的前瞻性指标——合同负债与预收款项的大幅增长,是判断行业景气持续性的关键。头部核心电网公司的主要客户为保障设备交付,加大了预付款力度,导致设备企业的合同负债科目同比显著提升。这一变化明确指向:

•订单能见度高:企业手中握有大量已签订但尚未执行的订单,为未来至少1-2个季度的收入提供了确定性。

•下游需求强劲:电网公司“真金白银”的预付款,印证了其资本开支的紧迫性和强度,与“十四五”后期电网投资加速的规划相互印证。

3.3 细分领域业绩分化,精准映射投资主线三季报业绩清晰地揭示了不同细分领域的景气差异,为投资布局提供了精准导航:

•储能与数字化板块领跑:与新能源消纳和电网智能化最相关的子板块表现最为亮眼。锂电池储能系统集成商由于市场需求爆发,三季报营收增速普遍超过50%,毛利率环比改善。智能电表、配网自动化等企业受益于电网数字化改造,业绩同样快速释放。

•一次设备龙头稳健增长:变压器、开关等一次设备龙头企业,订单饱满,产能利用率持续高位,业绩增长稳健,体现出电网基础建设的刚性需求。

•核心部件企业盈利弹性更大:相较于整机企业,专注于核心零部件(如电力电子器件、智能传感器、继电保护装置)的公司,凭借技术壁垒和较高的国产化替代空间,展现出更大的利润弹性,其毛利率和净利率的提升幅度更为显著。

四、危机下的投资主线:四大方向布局电力超级周期

面对确定性的时代机遇,应聚焦于能够直接受益于电力系统升级的核心环节。主要有四大投资主线:

4.1 电源结构优化:新能源主体化与传统能源清洁化

•风光大规模建设:光伏、风电装机量需在未来5年实现翻倍增长。投资机会集中于具备技术、成本和规模优势的设备龙头(如主变压器、逆变器)以及拥有规模化新能源运营能力的电站运营商。

•火电灵活性改造:关注能够提供超临界机组改造、CCUS技术及开展“煤电+储能”一体化项目的公司。它们将是电力系统安全的“压舱石”,并在容量电价机制下获得稳定收益。

4.2 电网升级与智能化:电力系统的“高速公路”与“智能大脑”

•特高压与柔性直流:这是解决跨区域送电瓶颈的关键。未来几年将是核准和建设的高峰期,主设备供应商(如换流阀、变压器、断路器)将深度受益于1.2万亿元的投资浪潮。

•智能电网与数字化:为应对分布式能源接入和复杂负荷,电网需要变得更“聪明”。投资机会在于配电自动化、智能电表、传感监测、虚拟电厂等数智化技术领域,这些是提升电网韧性和效率的核心。

4.3 储能与灵活性资源配套:电力系统的“稳定器”

•抽水蓄能与新型储能:抽水蓄能是当前最成熟、规模最大的储能方式。锂电池储能则凭借快速响应和灵活布局优势,成为新能源场站标配。投资应聚焦于技术领先的系统集成商和关键设备供应商。

•需求侧响应:通过分时电价等机制,激励用户在用电高峰时减少需求,相当于建设了一座“虚拟电厂”。相关平台技术和解决方案提供商将迎来市场机遇。

4.4 区域性运营与技术突围

•区域性电力运营商:在供需最紧张的东部沿海地区,当地电力运营商在电价弹性和新能源消纳方面具备天然优势,价值有望重估。

•关键技术国产化:在柔直输电、碳捕集、高端电工材料等领域,进口替代空间广阔,具备技术突破能力的公司有望实现跨越式增长。

【风险提示与免责声明】

1、本文所有内容仅为行业分析研究,不构成投资建议。市场有风险,决策需谨慎。

2、文中提及的行业、现象均不涉及具体股票推荐。

3、文中提及的个股信息均源自市场公开信息,不涉及具体股票推荐。