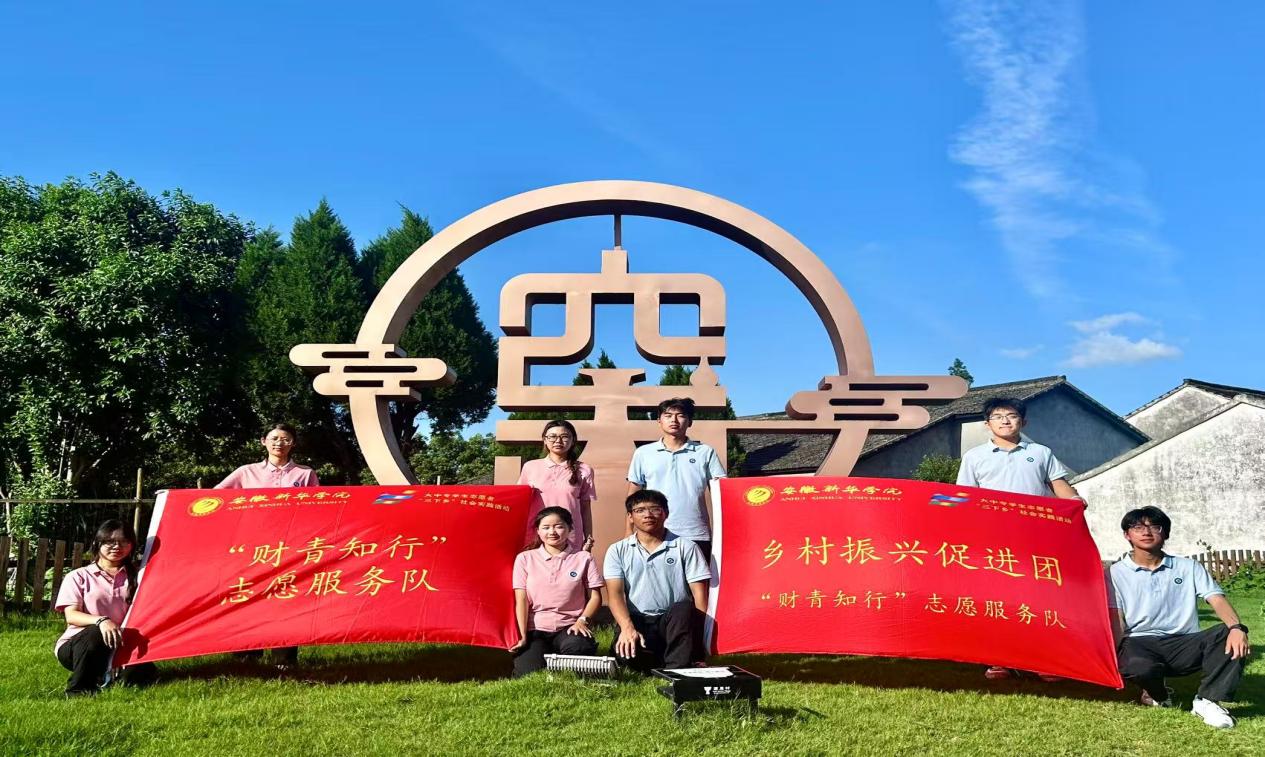

在“十四五”规划收官与全面推进乡村振兴的关键之年,安徽新华学院财会与金融学院“财青知行”志愿服务队积极响应号召,于2025年7月奔赴浙江省湖州市善琏镇,开展为期一周的“三下乡”社会实践调研活动。“财青知行”志愿服务队深入乡土一线,以实地走访、深度访谈、专业服务为载体,将财金青年智慧融入乡村振兴实践,为当地文旅振兴及多元业态发展注入青春活力。

图为 出征前的合影

古窑焕彩:解码窑里村的转型密码

7月18日,“财青知行”志愿服务队初到善琏镇窑里村。这座曾以养猪业为主的村庄,在北大硕士黄彬彬团队的赋能下,成功蜕变为以“儿童友好艺术”为特色的网红村落。在驻村书记高珊珊与“向村而行”运营团队成员郑刚的带领下,开启深度探访,探寻其从“养猪村”到“艺术村”的振兴密码。

图为 高珊珊(左一)带领服务队开启窑里村调研

走进“窑・文化馆”,古旧的窑砖纹理、陈列整齐的老窑具瞬间抓住队员们的目光。郑刚用指尖轻触陶瓷残片,讲述起往昔“窑火不熄、匠人驭土”的故事,似连通千年前炽热窑温。望向窗外水乡,悠悠河水与馆内厚重窑史交融,队员们沉浸式感受到“火土之炽燃匠心,水乡之灵蕴文脉”的底蕴,古窑文化魅力直抵心底。

图为 郑刚老师(左一)进行讲解

更令人惊叹的是村文化礼堂的蝶变——这个由废弃猪棚改造的 2000余平方米空间,藏有3500册藏书与特色阅读区,生动诠释“变废为宝”的转型奇迹。如今化作承载村民文化生活的殿堂。

图为 窑里村文化礼堂

图为 合影留念

街角处邱奶奶的面馆,勾连起众人脚步——迈进面馆品尝地道农家味。邱奶奶边笑着念叨“游客多了,生意好太多,多亏好政策”;店外,老爷爷们在树荫下乘凉,大爷指着新修石板路感慨:“现在村里干净又热闹,住着舒坦!”从解码文化基因,到新业态焕新,再到民生温度感知,队员们清晰触摸到“文化筑基—业态赋能—民生提质”的振兴轨迹。

图为 队员们在邱奶奶小面馆与邱奶奶交流

图为 队员们与门畔纳凉的老者交谈

在“向往生活艺术馆”,90后油画创作者安妮的故事更添生动。这位毕业于中国美术学院的艺术创作者,2024年因受邀为村里孩子开设油画棒课程,被窑里村的儿童友好理念打动,与丈夫共同将一间废弃白房打造成集功夫茶饮、手工香薰、非遗拓印于一体的艺术空间。安妮说,“乡村生活给了我源源不断的灵感。”未来她计划推出更多艺术课程,让艺术融入乡土日常。

图为 向往生活艺术馆主理人安妮

当日下午,服务队与窑里村党支部书记何明发、湖州水漾窑里乡村发展公司联合创始人黄彬彬展开座谈,进一步理清发展脉络:村庄锚定“窑文化 + 儿童场景”核心策略,何明发以“带领乡亲致富”为根本目标,黄彬彬则凭借驻村经验,以“村集体 + 企业 + 村民” 模式盘活 183 间闲置农房,并提出“儿童友好理念”—— 既为城市孩子搭建亲近乡土的桥梁,也通过教育场景吸引家庭留存,为乡村注入长远活力。

图为 队员们与窑里村书记何明发交流

图为 队员们与向村而行负责人黄彬彬交流

青春服务:专业与情怀共暖乡土

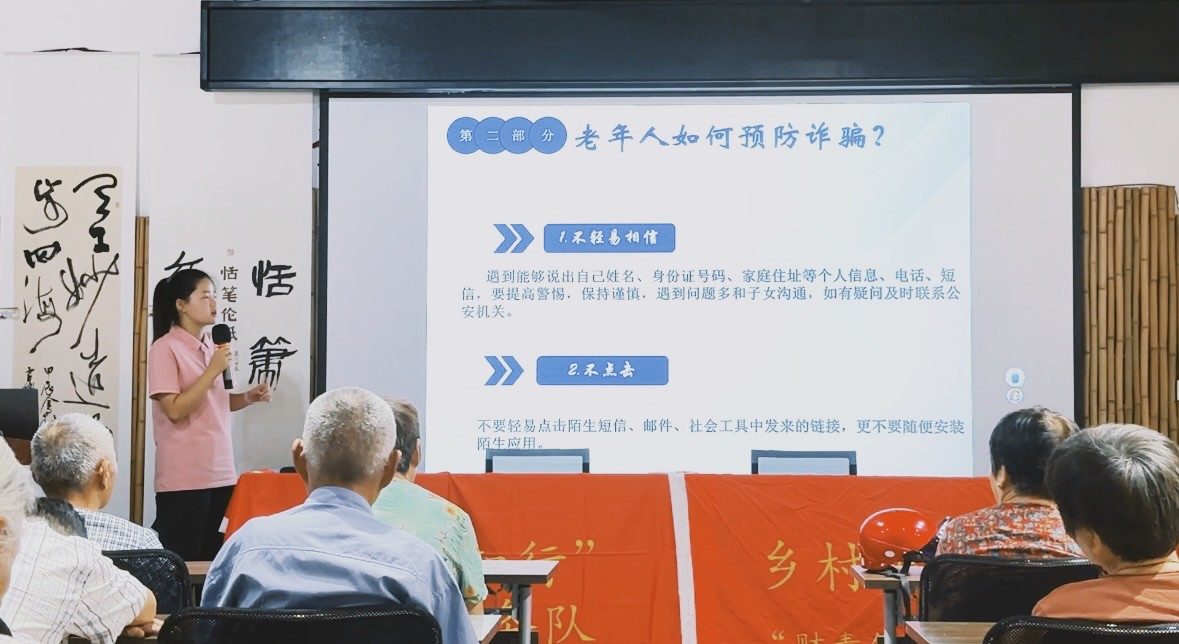

7月19日,服务队开启了“专业+情怀”的服务日。发挥财会金融专业优势,在村内非遗馆开展了防诈骗宣讲活动。队员李想用通俗易懂的语言拆解诈骗套路,手把手教大家守好“钱袋子”,让金融知识扎根乡土。

图为 服务队成员李想为村民们开展防诈宣讲活动

2025年是中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利80周年,在走访时,我们留意到村内家家户户悬挂的红旗因常年风吹日晒略显褪色。这一抹“中国红”,承载着乡村对家国情怀的坚守。服务队决定为大村名们更换崭新的五星红旗。新旗飘扬,映照着乡村的家国热忱,也让队员们以实际行动,呼应这份跨越岁月的家国情怀。

图为 服务队为村民们更换国旗场景

文旅融合:含山村的蚕桑新图景

7月21日,奔赴邻村含山村,聚焦蚕桑文化与乡村旅游融合发展。在含山未来合创谷青年运营主理人陶晓丹的带领下,队员们沿山路攀登,北宋含山塔的古朴轮廓,在山林间逐渐明晰。陶晓丹生动讲述蚕花娘娘的传说,让我们透过文化符号,触摸到蚕桑文化的深厚根基。

图为 含山俯拍风景

下山后,“蚕花里文创街” 的蚕桑主题文创、“桑韵手作铺” 的传统与现代交融技艺、“桑野露营地”的百年桑树下的悠然、“谷艺术咖啡”的蚕桑主题装饰,生动呈现文旅融合的惬意生态。

图为 店铺内陈列出的一些定制礼品以及文创品

图为 与含山未来合创谷青年运营主理人陶晓丹交流

座谈中,队员们理清含山村发展路径:以“蚕丝、祈福、运河” 为核心支柱,通过 “百个清场地” 计划凝聚青年力量,以“有趣灵魂”市集严格入驻机制破解业态同质化,同步规划“办公与食宿一体化”青创空间。一系列举措,彰显其以蚕桑文化绘就振兴图景的决心。

多方求索:共探善琏振兴新路径

为全景式洞察善琏镇振兴实践,7月20日与7月22日服务队还分别走访了善琏湖笔厂、中国湖笔文化馆等机构,与非遗传承人杨松源、返乡青年姚玉粼、全域研学负责人王志红深入交流。了解到当地通过48门湖笔体验课程带动村民参与研学服务,单日最高接待1500人;政府系统收集农文旅融合数据,探索“生态+文旅”路径,为可持续振兴提供思路。

非遗大师 杨松源

90后非遗传承人 姚玉粼

全域研学负责人 王志红

非遗续脉:指尖技艺与创意共生

7月23日,怀揣着对传统技艺的敬畏与好奇,走进观音堂村。在非遗传承人陈老师的指导下体验蚕花制作与盘扣工艺。蚕花工艺始于宋代,是蚕农祭祀蚕神的供品;盘扣源于明代,从功能性配件演变为兼具实用与装饰的艺术。队员们亲手学习裁纸塑形、捻丝缠梗、布条穿插,真切感受“以手传心”的传统工艺魅力。

图为 陈老师指导服务队成员们做蚕花

当日下午,服务队带着对传统技艺与创意融合的深刻感悟,重返窑里村。在文化礼堂以“变废为宝”为核心开展“环保创意风铃制作活动”。用洗净的透明瓶作主体,系上铃铛吊坠,手绘窑里美景与创意构想,制作的十多件风铃被挂在咖啡馆窗沿,风吹叮咚,似在诉说青年与乡村的相遇,为乡土添灵动气息。

图为“塑料瓶风铃”成品图

青春筑梦:从调研到转化的振兴闭环

此次“三下乡”实践中,“财青知行”志愿服务队以窑里村为核心,辐射含山村和观音堂村,跳出“走访记录”惯性,聚焦“成果转化”:围绕蚕桑文创延伸、湖笔研学升级、非遗活化传承、“生态+文旅”融合等方向深挖调研价值,力求形成可落地的发展建议。

图为 服务队合影留念

“财青知行”志愿服务队以青春脚步丈量乡土,在扎根乡土的实践经历中,坚持“实践出真知”的理念,期望助力善琏镇梳理资源联动路径、优化非遗体验模式、拓宽青年赋能渠道,推动文化底蕴转化为发展动能,用“调研—转化—振兴”的实践闭环,为乡村持久活力注入青春动能,让“三下乡”力量真正成为青年成长的“加速器”,成为乡村振兴的“助推器”。